Em 2017, pode dizer-se que Mariana Enriquez era, pelo menos no burgo lusitano, uma quase desconhecida. Uma realidade que começou a mudar com a publicação de “As Coisas que Perdemos no Fogo”, livro que reunia mais de uma dezena de contos com assinatura própria e muitos bons augúrios (ler entrevista). Um estado de graça que viria a cumprir-se plenamente com a edição de “A Nossa Parte da Noite” (ler crítica), provavelmente o melhor romance publicado em Portugal no ano de 2020. Passados quatro anos, a Quetzal volta a editar um livro de contos da autora argentina – “Um Lugar Luminoso Para Gente Sombria” -, que confirma que Mariana Enriquez é, na actualidade, uma das mais entusiasmantes escritoras do planeta. À boleia desta edição, recuperamos a entrevista que fizemos à autora durante a edição de 2023 do Folio, na qual a literatura deu lugar à música, aproveitando a edição na Argentina de um livro onde a autora assume a condição de fanática dos Suede, banda britânica liderada por Brett Anderson. Isto enquanto as suas apresentações de livros se transformavam em verdadeiros concertos. Quem disse que a literatura não pode ser rock and roll?

Como é ser considerada a escritora mais rocker do seu ofício, uma pop star da literatura?

É engraçado, sou muito rockeira. Há muitos escritores que se distanciam dos seus leitores, eu gosto de uma relação mais parecida com a de um músico – o que não é muito comum. É algo que não acontece em todos os lugares, mas em alguns países e junto de alguns fãs sinto-me muito confortável.

Praticamente metade dos teus livros foram nomeados a partir de nomes de discos ou canções: “Cómo desaparecer completamente” é o nome de uma canción de Radiohead; “Este es el mar” é um disco dos The Waterboys – “This is the Sea” no original; “Las cosas que perdimos en el fuego” é a tradução de um disco dos Low. “Cómo desaparecer completamente” apresenta-nos uma epígrafe de Nick Cave e, ao longo da história, personagens musicais vão surgindo. A música é para ti uma obsessão maior que a da literatura?

Sim, creio que sim. É diferente. A música parece-se muito com a poesia, tem algo de misterioso que não chego a compreender. A literatura sei como se faz. Pode ser boa ou má, mas conheço os mecanismos. Na música há algumas canções que tocam o sobrenatural. Um livro, por muito bom que o seja, não te recupera o passado: um Verão, um momento trágico, um gesto de amor. A música fá-lo, é capaz de te mobilizar emocionalmente e colocar-te num transe, como nada o consegue – e sobretudo não como a literatura. Para mim é o mais importante, tanto que escrevo sempre com música.

Numa outra vida terias sido artista musical?

Sim, se tivesse talento sim (risos).

E vias-te mais atrás de um microfone ou a pegar num instrumento?

Depende. Tenho um certo fraquinho pelos guitarristas, há algo nessa figura não tão central que admiro.

Sentes necessidade ou curiosidade de ir descobrindo novas bandas e artistas? O que é que costuma rodar mais na tua playlist?

Trato de escutar bandas novas, a música tem muito a ver com a efeverscência da juventude – sobretudo no rock. Normalmente, quando és jovem gostas de mais coisas, depois cresces e há uma redução. Mas ouço muitas coisas novas de que gosto muito, e até sou fã de algumas delas. Lana Del Rey parece-me incrível. Há coisas de country muito dark nos Estados Unidos que também admiro.

E qual dirias ser o teu cânone musical, aquelas bandas ou artistas que te conquistaram para a vida?

Velvet Underground… Rolling Stones, mas só entre 1968 e 1972 – esse momento é fundamental. Nick Cave, o meu artista favorito. Suede, em bandas. E PJ Harvey.

Algumas bandas argentinas que mereçam destaque especial?

Tantas. Há uma banda de que gosto muito e que tem um nome muito estranho: Pescado Rabioso. Têm três discos, era a banda de um músico muito famoso que esteve em muitas outras bandas, mas gosto muito desta em particular. É uma banda dos anos 70. Há bandas novas que são muito boas, mas a música de que mais gosto não é a música urbana, ou mais comercial. Gosto de Kendrick Lamar e de outros artistas, mas em geral não gosto muito de reggaeton e de outros géneros dominantes.

Não é muito comum ver um escritor, qual rock star, subir a palco para um stand up literário. No teu caso, a primeira aventura deste género surgiu, creio, em Março deste ano, com “No Traigan Flores”. Neste stand up foram lidos excertos de livros teus e de outros autores, contaste com visuais feitos em areia e a presença musical foi assegurada por Horacio Hurtado, no contrabaixo, e Pablo Ledesma, no saxofone. Fala-nos um pouco de como nasceu este espectáculo, algo muito diferente do formato algo aborrecido das conversas literárias.

Foi um pouco por causa disso. Todos os escritores que gosto de ler aborreciam-me um pouco nas conversas. As leituras também me pareciam muito frias, distantes da experiência oferecida pela leitura. Todos os géneros artísticos procuram novas formas de chegar ao público. Não há que pensar que a literatura não tem também de fazer esse esforço. Nunca fui tímida. Há um pouco a ideia de que os escritores são um mundo à parte, eu nunca fui assim. O que começou a acontecer na Argentina foi aparecerem muitas pessoas para as sessões de autógrafos, muitas mesmo, e tornou-se difícil de lidar com isso. Não se pode estar 3 horas a dar autógrafos, é pesado. Então uma produtora sugeriu-me: porque não fazemos um espectáculo? Podes ler os teus textos, as pessoas vêm, maquilhas-te, vestes-te, fazemos desenhos, pomos músicas, transformamos a literatura em algo divertido. E aliviamos um pouco a pressão com as pessoas, o que até acabou por ser um revés, transformando-me numa figura ainda mais pública (risos).

Vi algumas imagens, parecia mesmo um concerto rock.

Parecia um pouco. A ideia era mesmo essa, uma estética de concerto. Falo um pouco, explico um texto, tenho uma conversa, mas 80 por cento do espectáculo são momentos de leitura. Fui mudando os textos em todos os espectáculos para não me aborrecer.

Já em Junho deste ano, subiste ao palco do Teatro Astros, em Buenos Aires, para a estreia de “Mis extrañas compañías”, outro stand up literário no qual te fizeste acompanhar da jornalista Romina Zanelatto e do DJ Franti, para falares sobre as tuas obsessões e influências – agora sem leituras de textos. Foi um experiência diferente em relação a “No Traigan Flores”?

Sim, esse formato era mais o de uma entrevista ao vivo, com muita música. Falava-se das influências de cada livro, que discos escutava, que filmes via. Foi um pouco para esbater a ideia de que os escritores têm um universo difícil de abordar.

Vi uma reportagem sobre o “No traigan flores”, onde alguém distinguia entre a Mariana Enriquez personagem/figura pública e a Mariana Enriquez escritora. Preocupa-te que se possam interessar mais por ti enquanto figura pública e não tanto enquanto autora?

Não, porque acho que a dado momento sentirão curiosidade pelo lado autoral. O que é um pouco estranho é certas coisas que digo se tornarem virais. É difícil lidar com o público nesse sentido. Não quero converter-me numa pessoa que pensa muito no que diz, ou que tenha de ter cuidado com as palavras. Mas muitos leitores são jovens, então falam das coisas de forma diferente. É como se existissem dois níveis. Para os jovens, sou mais uma pessoa pública.

Vamos agora falar dos Suede, banda que parece ter desempenhado um papel importante na tua vida. Li algures que terão sido uma séria inspiração para a escrita de “A Nossa Parte da Noite”. É verdade?

Sim, sobretudo na revisão e por um disco em particular: “The Blue Hour”. “A Nossa Parte da Noite” é um romance sobre muitas coisas, mas onde é muito importante a relação entre um pai e um filho. Esse disco fala sobre isso: a tensão dessa relação, o medo e a angústia da parentalidade. O disco saiu quando estava a rever o texto, e ajudou-me de alguma forma a melhorar o clima, a entender algumas coisas. No disco, Brett Anderson fala do seu filho, conta-nos os seus medos. Não de forma biográfica – isso também não seria interessante – mas imaginativa, criando uma situação em que perde o filho e não o consegue encontrar. Não sou pai, então escutar um artista que conheço há muito tempo falar da sua paternidade e dos seus medos servu-me para entender algo da psicologia dessas personagens e do clima da história. Porque o disco é muito obscuro, e o livro também. Foi muito importante. Não em relação à trama trama, mas em outras coisas mais profundas. Foi mesmo muito importante.

De onde surgiu esta paixão pela banda de Brett Anderson, numa altura – anos 1990 – em que tantas outras boas bandas surgiam em Inglaterra?

Na Argentina, durante os anos 1990, a informação que chegava era muito pouca. Os discos chegavam, mas não todos – todos os meus discos são importações norte-americanas. Creio que em relação aos Suede foi uma combinação de encontrar uma revista da época, que os trazia na capa – gostei imenso, o look era o de um Bowie contemporâneo -, e de conseguir o primeiro disco, onde permanecia a ambiguidade de se saber se eram dois rapazes, duas raparigas ou um de cada na capa. São duas raparigas, mas na altura não o sabia. Isso atraiu-me bastante. Depois vi um videoclip e senti que era uma banda que, apesar de ser de um outro país, vivia coisas muito similares ao meu universo pessoal: um lugar com muitas pessoas queer, um mundo dos subúrbios – eles viviam fora de Londres, eu de Buenos Aires. Os Blur eram a banda dos rapazes da universidade, os Manic Street Preachers eram uma banda de que também gostava muito por serem políticos, mas os Suede eram a banda mais sensual e glamorosa, que compravam calças em segunda mão. Foi uma das primeiras vezes que escutei uma banda de gente da minha idade, que apesar da distância viviam num mundo muito parecido ao meu – e que faziam algo de que muito gostava. Foi nessa época que comecei a escrever, e sinto esta relação como uma coincidência feliz. Nick Cave é o artista de que gosto mais, muito mais, mas os Suede – sobre quem escrevi um livro sobre o que significa ser fã – são a banda de quem sempre me senti mais próxima: daquilo que gostava, à minha estética, à idade que tinha, não sei, havia algo que me transmitia a sensação de que os podia conhecer. Com Nick Cave não, este é como um deus obscuro.

Nunca sentiste o mesmo apelo, por exemplo, pela visão do desamor dos Pulp?

Também, mas não tanto, as letras até são parecidas. Os Pulp, os Manic e os Suede eram as minhas três bandas preferidas. Mas os Suede eram mais dramáticos, e quando tinha 19 anos era muito melodramática, muito feminina.

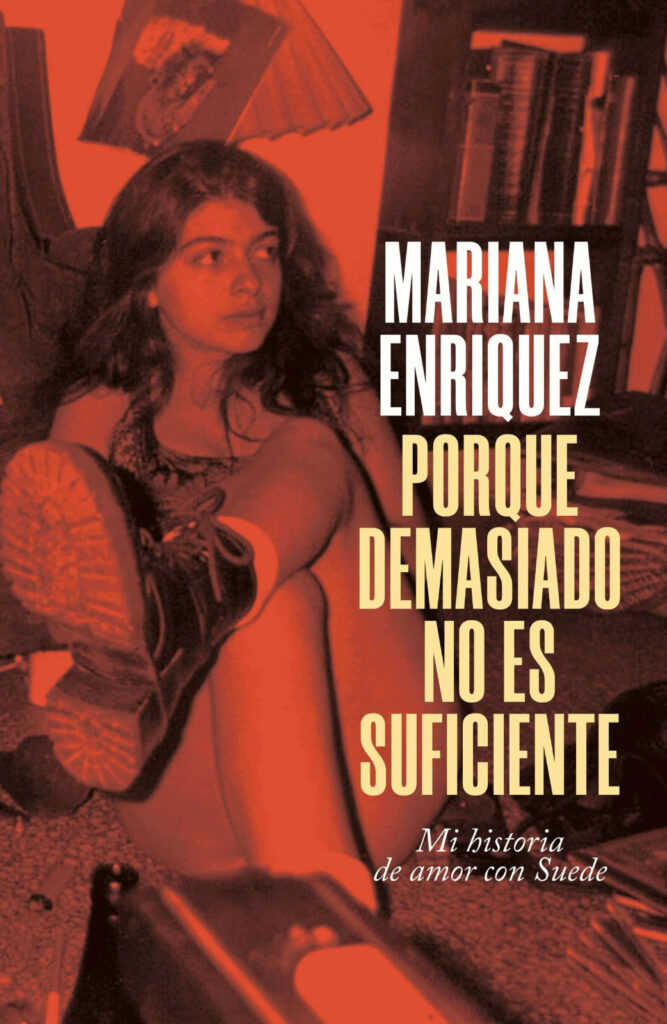

Em 2022, depois de teres assistido a um concerto dos Suede em Cambridge, enviaste uma mensagem a Mat Osman, o baixista da banda, e tornaram-se amigos literários. Foi ele que te dirigiu o convite para o concerto em Paris, onde tiveste a oportunidade de chegar perto da banda. Nessa altura tinhas já o projecto de escrever “Porque demasiado no es suficiente – Mi historia de amor com Suede”, um livro de memórias sobre rock, fanatismos e o teu amor pela banda britânica?

Sim, já tínhamos falado sobre isso. Ele queria lê-lo para compreender como é que uma rapariga da Argentina, da América Latina, se tinha fascinado daquela maneira por uma banda que, para ele, era tipicamente inglesa. Já tinha a ideia e já o tinha começado a escrever, mas quando ele me disse isto tive a certeza de que o iria terminar. Não sei se Mat irá gostar, pois decidi incluir todas as fantasias, todas as loucuras. Não sei se os artistas sabem o que provocam num fã – se o sabem deverá meter-lhes um pouco de medo.

Esse fanatismo – sobretudo na adolescência – foi algo importante para o teu entusiasmo desmedido em relação à escrita, e a alguns dos temas que percorrem os teus livros?

Já escrevi sobre ser fã em alguns livros, como por exemplo em “Éste es el mar”, o título de um disco dos The Waterboys – banda de que gosto muito. Há algo na minha personalidade, que tem a ver com fascinar-me totalmente quando gosto muito de alguma coisa. Tem a ver com ser fã, com criar uma obsessão por algo e querer saber tudo sobre ele. Por vezes acontece com coisas não musicais – pode ser com um pintor. Serve-me como uma espécie de entusiasmo constante, nunca me aborreço ou tenho momentos de desinteresse.

Provavelmente terás pensado, antes de visitar o camarim dos Suede, em muitas frases de circunstância. Mas esta que dirigiste a Brett Anderson provavelmente estaria fora das equações: «Por favor, ponete la ropa, que esto es insoportable para mí”.

(Risos) Sim, foi terrível. Trabalhei como jornalista de rock, estou acostumada a certas coisas, mas foi surreal a situação de estar a falar com Mat sobre literatura e a razão de ser escritora, e ter ao meu lado o cantor da minha vida a passar a sua camisa em tronco nu. Distraía-me muito e em vários sentidos. Disse-lhe aquilo, ele sorriu e lá continuou a passar a camisa.

Concretizares algo que era um desejo de juventude, algumas décadas depois, quebrou algum do imaginário construído durante a juventude, ou ainda deu para acordar o fanatismo?

Temos quase a mesma idade – eu tenho 50 e Bret deve ter uns 54. A sensação que tenho é a de termos crescido juntos, e ser fã desta banda tem sido um drama. Havia uma certa idealização, mas sinto que são pessoas como eu. Nunca chegaram aquele nível de fama que lhes permita desaparecer no lugar onde estão os hiper-famosos. Estava muito nervosa, sentia-me uma rapariga, muito mais jovem. Ria-me mais alto, havia algo um pouco distorcido. Com Mat não, já me tinha acostumado, mas com os outros sim. Sentia também a diferença no entusiasmo. Para mim aquele momento era verdadeiramente especial, para eles nem por isso. Foi por isso um momento algo agridoce.

E como é agora sentir na pele o fanatismo? Já tiveste alguma experiência mais estranha?

O mais estranho que me aconteceu até agora é ver gente com a minha cara tatuada. Ou com desenhos de personagens dos meus livros que supostamente não existem. Espero escrever bastante mais livros, o que acontecerá com estas pessoas se deixarem de gostar do que escrevo? Há também quem me ofereça roupa. Mas até agora nada me inquietou – apesar de haver gente que me envia muitas mensagens, mas não bloqueei ninguém ainda.

Fala-nos um pouco dos projectos que tens entre mãos. Ouvi falar de um romance com fantasmas e de um novo livro de contos…

Os contos serão publicados no próximo ano (Nota: “Um Lugar Luminoso Para Gente Sombria”, já publicado em Portugal pela Quetzal), e neste momento estou a escrever um livro, que ainda não sei se irá ser curto ou longo. Tem fantasmas como “A Nossa Parte da Noite” mas, mais do que a relação da Argentina com o ocultismo, centra-se na violência e nas crises económicas, nas incertezas do dia a dia, que para mim são muito fantasmagóricas. Também estou a trabalhar num ensaio, este um pouco mais sério, sobre as minhas leituras. Uma espécie de biografia literária. Foi uma encomenda, mas está a ser muito divertido por ser muito diverso e louco. Isto no imediato, mas tenho muitas ideias para o futuro.

Fotos: Luísa Velez

Sem Comentários