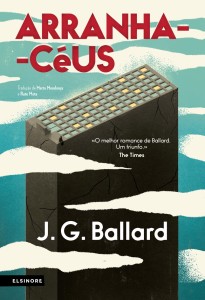

Um monumento. Podíamos terminar por aqui, mas talvez fosse caso de exagero, ao jeito de um elogio fúnebre, o tipo de culto que só aos autores mortos se presta. Se nos despachássemos em apenas três linhas, era para o lado que o falecido J.G. Ballard dormia melhor. Seria, contudo, injusto para o legado do autor e o trabalho exemplar de Marta Mendonça, Rute Mota e a Elsinore, respectivamente tradutoras e chancela da editora 20/20, não descurando, também, uma merecida menção ao trabalho gráfico de Lorde Mantraste. São os responsáveis pela chegada de “Arranha-Céus” (Elsinore, 2015) ao ciclo editorial preparando-nos, assim, para a adaptação cinematográfica de Ben Wheatley.

James Graham Ballard escreve bem sem darmos por isso. Até é provável que a certo ponto achemos que escreve mal, dada a quase exclusividade funcional da sua prosa. Temos o essencial descritivo para mapearmos um micro-cosmos que, à escala do mundo, não se quer conter em tamanho. De embelezamento destacamos as comparações recorrentes, que o autor domina com mestria, regendo-se em torno de imagens fortes e memoráveis.

Se há algo de complexo em “Arranha-Céus”, é o seu cariz alegórico. O caos urbano manifesta-se na aglomeração de corpos na vertical que o mundo moderno, sobrepopulado, permite. Sendo as possibilidades temáticas infinitas, Ballard opta pela glorificação sádica das discrepâncias hierárquicas – uma espécie de estado limite do darwinismo social. A essência tribal, primitiva, é explícita. O animal humano, liberto do açaime moral, deambula entre comportamentos de dominância e subserviência.

O enredo está lá, na concepção mais formulaica da construção narrativa, mas Ballard manipula-o a gosto, sem dever explicações que justifiquem actos e decisões dos personagens. Permite, assim, resultados inconclusivos para todos os destinos excepto o dos mortos. Não interessa se o mundo exterior ao prédio decorre com toda a normalidade, enquanto o seu interior magnânimo é regido por uma lei canídea: o mundo é o arranha-céus e os seus ocupantes. O exterior, de tão desinteressante que é, padronizado por profissões que conhecemos bem e normas sociais de domesticação a que também já nos acostumamos, é reduzido à insignificância.

O enredo está lá, na concepção mais formulaica da construção narrativa, mas Ballard manipula-o a gosto, sem dever explicações que justifiquem actos e decisões dos personagens. Permite, assim, resultados inconclusivos para todos os destinos excepto o dos mortos. Não interessa se o mundo exterior ao prédio decorre com toda a normalidade, enquanto o seu interior magnânimo é regido por uma lei canídea: o mundo é o arranha-céus e os seus ocupantes. O exterior, de tão desinteressante que é, padronizado por profissões que conhecemos bem e normas sociais de domesticação a que também já nos acostumamos, é reduzido à insignificância.

Brilha em “Arranha-Céus” o que não está escrito. O mérito da obra tanto é de Ballard, como do convite à reflexão que implica a sua leitura. Haverá leitores defraudados com a obra, em todos os sentidos: por não ser ficção-científica; por não ser congruente o suficiente para ser uma distopia clássica; que é uma mera reinterpretação de “O Senhor das Moscas”; ou até mesmo por Ballard não masturbar o leitor como um Kundera. Posto isto, “Arranha-Céus” está confortavelmente inserido num nicho que a literatura anglófona conhece bem: o ponto de fervura que passeia pela fórmula sem que isso implique um tédio de bocejo escancarado, dando, em simultâneo, pouca margem para subestimar a inteligência do leitor.

1 Commentário

[…] Arranha-céus – J.G. Ballard – Deus me Livro, As leituras do Corvo, Roda dos […]

https://acrisalves.wordpress.com/2015/11/02/outubro-de-2015/