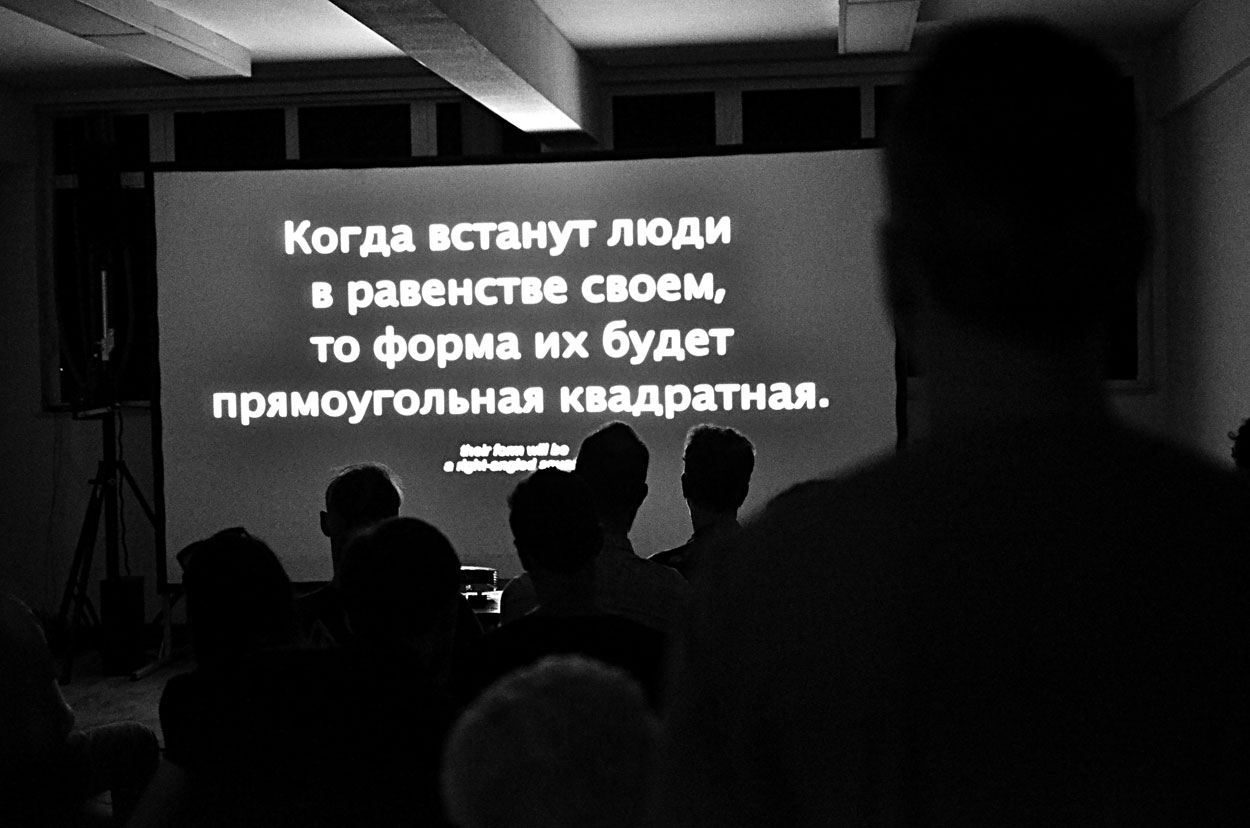

Anton Nikkilä acabara de apresentar Literal Translations. Objecto híbrido, não imediatamente identificável nem categorizável. Um filme e um concerto, sobretudo uma experiência de escuta e visionamento colectivo sobre o universo da música experimental e industrial na antiga União Soviética, na década de 90 do século passado. Na conversa que se seguiu, houve lugar à recordação das máquinas que outrora pontuavam o espectro sonoro do Barreiro, e para o qual o filme tinha sabido construir ancoragens tão distantes no tempo e no espaço – de Moscovo a Helsínquia e ao Barreiro.

Como naquela sala de janelas oblíquas e o sol que as acompanha, de colunatas brancas e ecrã ora totalmente negro, ora com dizeres cirílicos onde cabe toda uma época e, sobretudo, todas as transições da mesma. Tinha início a última edição do Out.Fest. A construção de uma memória histórica. Já tinha sido assim há uns anos com as migrações norte-sul da comunidade afro-americana no concerto de Matana Roberts, por exemplo, como também o foi com um património geográfico tão arreigado ao norte litoral como Labruge no concerto de Cândido Lima na Biblioteca Municipal e que abria, para alguns, a programação de Sábado.

São paisagens que se constroem e se transmitem através de acumulação de um saber de anos e transmitido de uma forma tão genuína que se torna desarmante. São pedaços de partitura que se distribuem entre os espectadores, fotografias das máquinas com que se compôs um dos trabalhos mais assombrosos da música contemporânea em Portugal – Oceanos. A sensibilidade de quem escuta a passagem de um avião e vê nele matéria sonora, as vagas do oceano do norte ou simplesmente um som que escapa, mas que se torna ingrediente que enlaça passado e futuro. Não esqueçamos que Oceanos foi editado pela primeira vez em 1978, não nos esqueçamos, também, que Cândido Lima trabalhou com Xenakis, Gilbert Amy e Michel Tabachnik entre tantos outros, e por ser e ter convivido com os maiores mostrou uma sensibilidade, uma capacidade de partilha ao alcance de muito poucos.

Como a funcionária do Conservatório de Música de Aveiro, também saímos da Biblioteca a exclamar “Valha-nos Nossa Senhora!”, acrescentando nós “Que bom que foi!”. Partilha – pode e deve ser palavra que associamos à edição deste ano do Out.Fest. Como catalogar a actuação do percussionista russo Vladimir Tarasov se não como a melhor aula de música que alguma vez tive? Para aluno que, no ciclo preparatório, usava as pautas do caderno para desenhar perfis femininos ou entrara na festa de final de ano fora de tempo, estar a contemplar um percussionista daquela dimensão e com a delicadeza na explicação é mimo. A cada ritmo, uma intenção, a cada choque, uma ideia, a cada novo elemento, novo cruzamento. Tudo a duas filas de distância, numa sala cheia, em que os batimentos cardíacos se confundiam com cada nota.

Mesmo na condição sóbria que me assiste, agora, creio que repetiria gesto e daria dois beijos à Joana da Conceição pelo magnífico trabalho apresentado com Toda a Matéria. Em entrevista prévia, Rui Pedro Dâmaso avisara-nos que se tratava somente da terceira apresentação. Pois que venham muitas mais! Houve densidade quanto baste, contenção, o marco desenhado a traço fino. Sem gritaria, sem correria desnecessária. Se afirmássemos que nunca havíamos escutado a Maria Reis a tocar guitarra deste modo, poderiam acusar-nos de exagerados, mas se reafirmarmos que nunca ouvíramos tocar a Maria assim e tão reiteradamente homogénea e com uma força vinda da quase invisibilidade, pois que nos acusem de hiperbólicos. A repetição e a mecanização do gesto. A perfeição no desfiar. A juntar à guitarra da Maria a flauta da Mariana Pita, como um silêncio narrado. A conjugação do verbo despertar.

Na electrónica, a Sara Graça e a Joana da Conceição. A envolver, mas nunca a conter – plataformas monocromáticas, provenientes das peças de vestuário que cada uma empregava.

Em rodopio celestial, entre as 4 colunas de azulejo branco a Sara Zita Correia. Há dois anos, na mesma sala, assistiu-se a exercício entusiasmante com Van Ayres e o coro que o acompanhava, sem entrar em jogo de comparações, tão desnecessário quanto insignificante, em Toda a Matéria fomos transportados para uma reconfiguração da memória individual. As cores primárias, a correria em círculo, o espaço simultaneamente contido e aberto, a inexistência de um palco, remete para todo um imaginário de possibilidades, tão livre quanto urgente. A infância em campo aberto.

Uma hora mais tarde, na mesmíssima sala – group A. Duo composto pelas nipónicas Tommi Tokyo (sintetizadores, caixa de ritmos e voz) e Sayaka Botanic (violino, sampler e cassetes). Lá longe, bem longe das traseiras da Sé Catedral de Viseu e do estrado poisado em penhasco onde tocaram nos Jardins Efémeros – 2018, soltam a visceralidade em frente a ti. Sem limites, nas fuças, sem receios. Cospem a realidade nua e crua, tal como ela é. Não há nada que ali não seja arremessado sem boa dose de noise e vocalizações viscerais. Realidade retalhada e esquizofrénica. Realidade partilhada numa cumplicidade ímpar entre Tommi e Sayka. A faca e a serra e, como contraponto, o violino. O falar através do olhar e no meio estás tu, estás absorto. Em cima da mesa, nos pedais ou com o arco ditam-nos haikus sem intermediário. A memória de concertos passados, de contrapontos, de leituras que encaixam, independentemente do lugar em que nos encontremos, independentemente da disparidade do plano cénico que enfrentemos. Viseu e Barreiro, confirmaram o quanto group A é projecto do presente, sem artifícios, de um devir que urge ser resgatado.

Memórias de concertos passados também com Jimi Tenor. 10 anos desde a última vez, desde o FMM – Sines 2008 juntamente com Flat Earth Society. O que em Porto Covo tinha sido brilho, ilusão/ilusionismo e uma certa ironia militante – e não somente no traje, que esse é sempre a preceito -, no Largo do Mercado 1º Maio tudo se torna baço, imagem em espelho. É Gloria Swanson desesperada por um close-up, que ambos, nós e ele, sabemos que não é naquela tarde que chegará.

O gigante Alfredo da Silva em forma de pai tutelar também não terá ficado satisfeito com o que viu nesse mesmo palco com HHY & The Macumbas. Há memória, dele e nossa, do concerto pós The Fall, no Ferroviário há uns quantos anos.

Sabemos que Jonathan Uliel Saldanha, João Pais Filipe, que tocara a solo no dia anterior, e companhia são mestres na construção de camadas hipnóticas, que empurram o corpo, suavemente como convém, para liturgia colectiva. Pouco tempo após o lançamento do seu mais recente trabalho, Beheaded Totem, esperava-se a bruma em quarto fechado, a claustrofobia como meio mais eficaz para a catarse. A escolha da hora e do palco ajudaram a construir uma memória desfasada.

Como desfasado, foi o concerto de Yek: Burnt Friedman & Mohammad Reza Mortazavi, não pela linguagem de uma cumplicidade sonora tecida na delicadeza da electrónica de Burnt e pela precursão de Mohammad, mas pelo facto de só ser perceptível da primeira fila. Quem como nós teve a oportunidade de o fazer, após ter perdido o concerto a solo de Mohammad Reza Mortazavi, ansiava por um espaço de recolhimento. Demasiada gente, demasiado ruído. É exercício egoísta pedir um Out.Fest para cada um de nós, mas quando o encapsulamento se torna esforço inglório, há desalento que cresce e energia que se esgota.

De Bolsonaro a Trump, ao recrudescer dos movimentos de extrema direita em vários países europeus, é todo o desmoronar de direitos e liberdades que tínhamos como garantidos, esses sim irrevogáveis, que de um momento para o outro estão em risco. Todo o acto é um acto político, mas sabê-lo que assumem uma determinação inextinguível nas vozes da Nídia, ADAO – Sexta-feira e Lin da Quebrada, Penicheiros dia a seguir, é assentar poste para poisar megafone e gritar. Clamar por barulho, exigir igualdade, exigir liberdade individual que jamais deverá ser confundida com capricho, antes acção determinante para um colectivo cada vez mais forte, pois a soma das liberdades de cada um não tornam a sociedade mais débil, pelo contrário; justo o contrário.

Memória histórica, memória reconfigurada, memória política ou todas elas ao mesmo tempo é o que solidifica o Out.Fest e conforma a cidade do Barreiro numa paragem obrigatória. Apesar de alguns pontos menos conseguidos, sempre os há: é o que nos leva a escrever passadas quase 3 semanas. Pegar no que ficou guardado e dar-lhe o sentido possível, procurar outras leituras, aproximarmo-nos daquilo em que acreditamos. No fundo, para aquilo que somos feitos.

Fotos: Pedro Roque

Sem Comentários