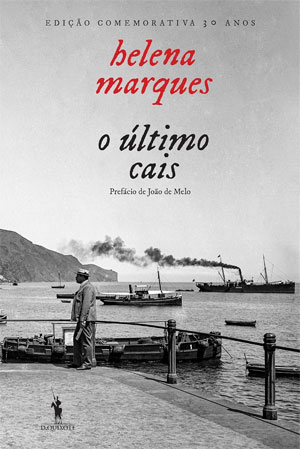

A estreia de Helena Marques (1935-2020) na literatura, em 1992, aos 57 anos de idade, foi tardia mas fulgurante, tendo sido distinguida com o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, o Prémio Revista Ler/Círculo de Leitores, o Prémio Máxima Revelação, o Prémio Procópio de Literatura e o Prémio Bordallo de Literatura da Casa da Imprensa. Intitulada “O Último Cais” (Dom Quixote, 2023 – reedição), essa primeira obra surge agora numa edição comemorativa dos seus 30 anos, com prefácio de João de Melo.

A narrativa principia com um excerto de um diário de bordo, remetendo-nos para um homem, um tempo e um local: Marco Vaz de Lacerda é um madeirense da segunda metade do século XIX, época em que o transporte marítimo desempenhava um papel crucial na vivência insular – “os barcos levam e trazem, ligam e desligam, sem navios as ilhas não seriam mundo, ninguém saberia delas nem das suas gentes, seria como se não existissem”. A forma de Marco escapar à rotina quotidiana consiste em partir, na qualidade de médico-cirurgião, em navios de guerra afectos a Moçambique – então território ultramarino português – para combater o tráfico de escravos, deixando para trás a esposa, Raquel, que nunca saiu sozinha de casa, mas também sonha viajar, sobretudo para Malta, terra dos seus antepassados. Apesar das separações, une-os um grande amor, que Marco acalentará mesmo após a morte de Raquel, a cerca de metade do livro, numa tragédia que marcará toda a família, desafiando até a fé do primo Nicolau – um cónego progressista – e lançando sobre a filha mais velha, Benedita, fisicamente semelhante à mãe, a pressão de “corresponder à imagem de alguém que se subtraíra à erosão da vida e se fixara na perfeição dos retratos e das memórias”.

A saga familiar centrada em Marco e Raquel abarca vários dos seus parentes e prolonga-se nos seus filhos e netos, embora estes últimos sejam tratados com menor profundidade. Da riquíssima galeria de personagens transparece um olhar atento à condição feminina, abrangendo mulheres cujas vidas foram tolhidas em nome da moral e dos bons costumes, a par de outras que desafiaram as normas vigentes – entre as quais se conta a primeira madeirense que cursou e exerceu Medicina –, e fazendo ainda uma espécie de homenagem às velhas criadas.

A sensibilidade na criação da paisagem humana desta obra harmoniza-se perfeitamente com a beleza das descrições do seu meio, estando o contexto madeirense omnipresente, desde a vegetação aos costumes locais. Como meio de transporte habitual, encontramos os vagarosos carros de bois, “uma curiosa variante de trenós com caixa de vimes fechada por cima e aberta aos lados”. Não falta sequer a doçaria tradicional, com bolos de mel e morgadinhos a surgirem acompanhados por licor de tangerina. Note-se que a autora está intimamente ligada à região, pois apesar de nascida em Carcavelos, era filha de madeirenses e foi jornalista do Diário de Notícias do Funchal. Todavia, não encontramos aqui um cenário estático de postal. Os diálogos falam do desenvolvimento das telecomunicações e outras tecnologias, debatem guerras e revoluções, comparam a monarquia com a república e preveem a implantação desta última em Portugal. Este é um mundo vivo, em mudança política, tecnológica e social, onde é fácil e fascinante mergulhar.

Sem Comentários