“Na duplicação insinua-se uma dissemelhança.”

Introdução. A Escola dos Anais volta a atacar

Muita da produção historicista que é publicada no século XXI ainda vive do que afirmaram como verdadeiro os senhores da École des Annales há sete décadas atrás. Nessa altura, Lucien Febrve, March Bloch e Fernand Braudel, entre outros ilustres académicos franceses, propunham a ruptura epistemológica com uma Nova História que era sobretudo uma sociologia. Os grandes personagens são afinal menores porque o curso da história dos homens é interpretado pelas massas, pelas culturas, pelos costumes. A política, a diplomacia e a guerra interessam menos que a moda, a mentalidade, o contexto social, o fundamento antropológico. A tese, pelos vistos, pegou pelas gerações acima, porque desde aí que assistimos a uma enxurrada de ensaios históricos que são verdadeiros tratados de sociologia aplicada. A Escola dos Anais foi capaz de criar obras-primas como a imortal aguarela de Braudel – “O Mediterrâneo e o mundo Mediterrânico” – ou a enciclopédica “História da Vida Privada”, de Philippe Ariés e Georges Duby. Mas começou a desviar-se aos poucos para a radicalização zelota em obras como “O Limpo e o Sujo” de Georges Vigarello ou a “Piedade e a Forca”, de Bronislv Geremek.

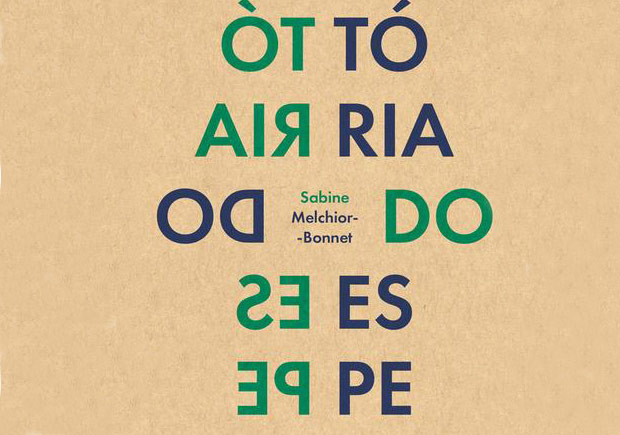

Esta “História do Espelho” (Orfeu Negro, 2016), de Sabine Melchior-Bonnet, padece precisamente desse excessivo escrúpulo académico (a autora até já escreveu uma “História da Frivolidade” e, com a devida humildade, poderá perguntar-se: não será frívolo escrevê-la?). Convenhamos que o exaustivo estudo da indústria vidreira da alta idade média não é propriamente um tema que seja de interesse imediato para o leitor que não tencione tirar um mestrado em economia medieval ou um doutoramento em sociologia industrial. De facto, a espaços, a narrativa especializa-se de tal modo numa espiral de erudição que se torna aborrecida.

Isto embora o tema seja bem saboroso. A dissecação do papel tentacular do espelho na mente e na identidade humana, e sua consequente função histórica, é uma tarefa sedutora. Até porque, apesar das diferentes interpretações da imagem espelhada e da sua raridade, ela sempre conviveu com o homem desde a pré-história e está presente em mitos ocidentais como os de Narciso e de Perseu.

Ainda assim, Sabine Melchior-Bonnet podia muito bem ter intitulado a sua obra como a “História do Espelho no Mundo Ocidental” ou até, para ser mais precisa, como a “História do Espelho em França”, porque o leitor não vai recolher informação substantiva sobre a influência do espelho noutras civilizações e o centro da acção está localizado, claro, em Versalhes.

Mas a autora compensa certos handicaps com particular profundidade de análise. É por exemplo curioso verificar como o reconhecimento da imagem no espelho implica a presença de uma identidade complexa já que só é acessível a humanos e chimpanzés. Até porque o encantatório reflexo não alimenta apenas a vaidade. Domiciano, o cauteloso imperador romano, usava ladrilhos de fengita para usar o seu reflexo como protocolo de segurança pessoal. Mas as direcções para que se projecta a imagem especular são múltiplas: construtor e desconstrutor da realidade, revelador da virtude de um homem e da sua perfídia, motor de transformação social, o espelho é um altar ateu e um templo religioso, um utensílio incontornável, interrogativo e provocador.

Primeira Parte. A indústria e o mercado na França (secs. XV a XIX)

O espelho, até ao século XVIII, foi um produto de luxo que apresentava grandes desafios industriais e de engenharia. A indústria vidreira teve, durante muitos séculos, a discutível reputação de lidar com uma espécie de alquimia. E nestes séculos de incerteza entre a magia e a ciência, reina Veneza – a grande produtora europeia de espelhos, principalmente de pedra polida, estanho e aço, mais comuns e mais baratos.

A introdução progressiva no quotidiano das elites da imagem reflectida levou obviamente a um aumento da procura, que pressionou a indústria vidreira europeia e animou o espírito concorrencial. E se nem sempre é interessante a história económica e industrial do vidro, os episódios de espionagem industrial entre Franca e Veneza, relatados aqui por Melchior-Bonnet são verdadeiramente deliciosos. Durante toda a renascença, os mestres vidreiros eram de tal forma condicionados ao seu jugo; de tal forma traficados e manipulados e coscuvilhados e invejados; de tal forma mal tratados e escravizados, que espanta alguém ter a desgraçada ambição de cumprir com sabedoria e zelo esse ofício de doidos.

Já em pleno mercantilismo, e depois de muitos episódios rocambolescos, Jean-Baptiste Colbert, o famoso ministro das finanças de Luís XIV, pressionado por uma corte ávida da sua própria imagem e pelos estragos causados à tesouraria real através da aquisição desenfreada de caríssimos espelhos no estrangeiro, consegue que a indústria francesa instale integralmente a psicadélica e espampanante Galeria de Espelhos de Versalhes. A corte do Rei Sol pode finalmente olhar-se da cabeça aos pés e ver o efeito que produz. É o triunfo da vaidade de uma corte e a afirmação do engenho de um povo (e de um ministro sagaz, já agora).

E na medida em que a indústria consegue agora criar grandes superfícies espelhadas, que chegam a atingir 18 m2, descobrem-se-lhes novas vocações: amplificador da luz, o espelho torna-se um agente activo sobre a realidade, enquadrando e aumentando as reais dimensões e luminosidades dos espaços interiores e exteriores.

Com o correr das décadas, os espelhos vulgarizam-se. Mais depressa nas cidades do que na província, claro, porque no meio rural o corpo é um instrumento de trabalho, que deve ser cuidado mas não enfeitado. Até que a burguesia rural aprecie as virtudes do reflexo especular terão que acontecer as monarquias constitucionais e as repúblicas.

É aliás quando chegamos ao Século XIX e à maturação dos regimes burgueses e do seu prosaico utilitarismo, que observamos uma outra metamorfose do espelho: é embutido em psichés e adaptado a roupeiros, toma formas funcionais e faz parte da mobília, de forma a melhor servir o indivíduo no contexto do seu quotidiano.

Esta primeira parte da obra impressiona (e cansa) pela erudição de Melchior-Bonnet, que faz um trabalho de recolha verdadeiramente hercúleo. Entre as fontes a que recorre encontramos inventários logísticos, testamentos, romances, poemas, obras de arte, relatos de corte, correspondência pessoal, manifestos comerciais, panfletos políticos, enfim, uma panóplia de documentos que dão à obra a sua devida seriedade académica, mas também uma certa indigestão ao leitor, que está nesta altura nitidamente a sofrer com a overdose de informação cuja utilidade é bastante discutível.

Segunda Parte. O espelho na filosofia e na psicologia social da civilização ocidental

O espelho mostra e esconde – mostra-nos o que é material, esconde-nos o que é divino. Mas, estranhamente, é do divino que provém a semelhança. Somos feitos à imagem dos deuses, mas só temos acesso ao reflexo do sub-produto. E mesmo sobre a essência desse reflexo, as opiniões divergiram substancialmente ao longo das eras. Os gregos pré-socráticos acreditavam que os olhos lançavam raios que, uma vez reflectidos nos objectos, libertavam corpúsculos. Platão, sempre um pouco mais sensato, interpunha que no processo teria que existir a intervenção da luz. O mestre arriscava até a insubstancialidade do reflexo, que é, afinal, pueril. O justo espelho a que um cidadão deve recorrer é a sua mulher. A sua amante. Os seus filhos, os seus amigos, a sua vida pública, a sua vida privada. Este é o espelho crítico que Sócrates oferece aos bêbados dos bordéis de Atenas e aos irados das bancadas olímpicas.

Uns valentes séculos mais tarde, Santo Agostinho, que era basicamente aristotélico, consegue concordar com Platão, mas acrescenta, quase previsivelmente: o homem virtuoso encontra no espelho a semelhança com Deus, mas também a tentação do Diabo. E Dante, logo a seguir, aproveita a sensatez platónica e a piedade de Agostinho para afirmar que o reflexo humano não é mais nem menos que um retrato de Deus. Talvez por isso, os auto-retratos de Durer e os versos de Margarida de Navarra procurem constituir reflexos confessionais, que elevam a arte da imperfeição terrena para a perfeição divina. A propósito da infeliz duquesa de Alençon et Berry escreve Melchior-Bonnet: “Nesse espelho doloroso do Cristo em agonia, a pecadora leprosa reconhece o seu verdadeiro rosto“. Um momento superior de prosa. Há uns quantos nesta obra.

Porém, com a revolução da óptica – interpretada por Kepler e Descartes -, o reflexo especular perde a magia e todo esse potencial de transporte metafísico: a imagem passa a localizar-se na pessoa que a interpreta e nada tem do que é reflectido. A semelhança está apenas na mente de quem se acha parecido. O espelho fica de repente e completamente ateu.

Entretanto em Versalhes (sempre Versalhes, que deve ser o umbigo do universo), a religião é esta: “sou visto, portanto existo“. Mas há nuances: a corte de Luis XIV vive a imagem reflectida como um árbitro entre o ser moral – suspeito de vaidade, e o ser social – conformista, que quer agradar e ser aceite. É importante ser encantador e o espelho é a ferramenta primeira desse encanto teatral. Mas quanto mais importante é o artifício, maior é o medo da verdade. Aceita-se que o cortesão se olhe ao espelho na intimidade, mas a auto-contemplação pública é de um ridículo inaceitável. Até porque a imagem dos outros também serve à avaliação que fazemos da nossa: “cada um gosta de si, ou se desgosta, no espelho dos outros“.

Seja como for, a semióptica especular acaba por constituir um verdadeiro bilhete de identidade. Diz, com lapidar eloquência, o conde Bussy-Rabotou: “O meu espelho e a minha reputação não mentem“.

Com a queda do Ancient-Régime e o triunfo epistemológico do Iluminismo, o espelho será menos cortês, porque se pretende mais sincero, mais democrático, menos dado às aparências. Mais próximo, outra vez, da análise crítica de Sócrates, esse moscardo sem tempo que teimava: conhece-te a ti mesmo. Ainda assim, não há revolução francesa que aniquile a dicotomia difícil entre o espelho da vaidade e o espelho da virtude. A mesma superfície que reproduz a qualidade de um homem duplica também a sua infâmia.

Com a queda do Ancient-Régime e o triunfo epistemológico do Iluminismo, o espelho será menos cortês, porque se pretende mais sincero, mais democrático, menos dado às aparências. Mais próximo, outra vez, da análise crítica de Sócrates, esse moscardo sem tempo que teimava: conhece-te a ti mesmo. Ainda assim, não há revolução francesa que aniquile a dicotomia difícil entre o espelho da vaidade e o espelho da virtude. A mesma superfície que reproduz a qualidade de um homem duplica também a sua infâmia.

Porque afinal, e outra vez, o espelho traz o diabo lá dentro, é amigo da bruxa má, é instrumento de videntes e charlatões, é suspeito, bajulador, falso profeta. O espelho da loucura e da inveja, o espelho do pecado, da mulher libidinosa (que se maquia em frente ao espelho e assim falsifica a obra de deus); o espelho que revela a velhice e a proximidade da morte; o espelho desconcertante que nos devolve uma imagem com que não nos identificamos ou que nos é incómoda, que é um agente duplo por nos prometer a morte e por nos fortalecer a confiança na vida; esse espelho que nos responde com exacta simetria e, com essa exacta simetria, nos oferece uma singular dissemelhança; esse misterioso espelho é um grande ilusionista. Até a imagem que temos de nós próprios é frágil, imprecisa, fugaz e capaz de regressão. Existem, acredite ou não, gentil leitor, estudos de laboratório social que demonstram estatisticamente este facto paradoxal e perturbador: somos mais rigorosos com a imagem dos outros do que com a nossa própria.

E quando, por fim, chegamos à modernidade, contemplamos no nosso reflexo o vazio que vive em nós: num ataque de pessimismo algo surpreendente para uma historiadora (até mesmo para uma socióloga), Sabine Melchior-Bonnet conclui que o espelho está hoje desprovido de magia e não passa de uma polida superfície onde o homem é apenas crepúsculo estéril e vaidade inócua. Jorge Luís Borges, na sua proverbial eloquência e talvez zangado com os deuses da oftalmologia, escreveu que o espelho era uma “superfície muda“. Sabine Melchior-Bonnet não encontra melhor representação para o mundo actual, marcado, acreditando nela, pelo imediatismo, pela imitação e pelo esquecimento. É um fim deprimente. Mas ninguém promete um final feliz, nesta edição compacta, mas cuidada, e graficamente muito bem-sucedida da Orfeu Negro.

Sem Comentários