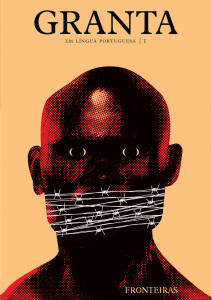

Foi já há um ano que a Granta, a revista literária com o selo da Tinta da China, decidiu cruzar o Atlântico de peito cheio, passando a ostentar um mais pomposo e alargado título de “Granta em Língua Portuguesa”. Tendo em conta este encontro e cruzamento, o título do primeiro número não poderia ter sido mais certeiro: “Fronteiras”.

Fronteiras que, aqui, vão muito para lá da dimensão geográfica, abarcando também aquilo que nos separa enquanto seres da mesma espécie. Segundo Carlos Vaz Marques, o director da publicação até ao segundo número, esta nova aventura visa mostrar o “equilíbrio poético em que aquilo que nos une por vezes nos separa, e aquilo que nos separa também nos une”, percorrendo “uma distância e um desejo de aproximação”.

Em termos de conteúdos, o formato mantém-se o mesmo da sua par britânica: publicação de textos entre a ficção, o ensaio, a reportagem ou outros géneros, incluindo ensaios fotográficos – Daniel Blaufuks tem agora o papel de Director de Imagem -, textos de autores contemporâneos publicados, inéditos de autores que já morreram e textos que pretendem revelar autores ainda não publicados – mas a quem se preconiza um futuro literário.

Fundada em 1889 por estudantes da Universidade de Cambridge como The Granta, um periódico de política, humor e iniciativa literária estudantil, baptizado com o nome do rio que banha a cidade, a revista publicou, entre outros, os primeiros trabalhos de Sylvia Plath e de Ted Hughes. Renasceu em 1979 como Granta, divulgando a obra de muitos escritores que viriam a ser internacionalmente reconhecidos.

“Telefones tocando às cinco horas da manhã são o maior temor de quem vive distante”, escreve Adriana Lisboa em Dia de Iemanjá, um conto sobre o que muda em quem fica e em quem vai, e aquilo que a memória consegue guardar e chorar antes do fim; José Eduardo Agualusa apresenta a história de Vissolela, alguém que jamais ergue a voz e que foi presa por cinco vezes: “a primeira por prostituição, a segunda por furto, a terceira por agressão a um polícia, a quarta por atentado ao pudor, a quinta por tentativa de golpe de estado”; Patrick Marnham cruza A Fronteira entre a Guatemala e El Salvador, num retrato constante e imutável do medo; Keane Shum explica por que razão O tamarindo é sempre amargo, num retrato devastador – com o selo do jornalismo de investigação – dos Rohingya, um grupo muçulmano que vive há várias gerações na região ocidental de Myanmar – e que, com cerca de um milhão de habitantes, constitui o maior grupo apátrida do mundo. Um mergulho na desumanidade monstruosa para com os refugiados e uma pertinente reflexão sobre o que é ser um cidadão do mundo – ou de lado nenhum, condenado a ser descontinuado; “Todo homem é a ruína de um homem”, avança Julián Fuks em A ocupação, que aqui escreve sobre os homens que acabam por nunca o ser por, a certa altura do caminho, se terem tornado ruínas; em Le cose belle, Teresa Veiga conduz-nos pela mão até uma clínica onde uma vida pode começar e terminar, e que, a certa altura e em nome da expansão, aplica o “Forever Young” Alphavilliano a uma “geriatria aplicada ao amor”, melhorando numa espécie de garagem de luxo “as performances de cada um sem olhar à sua esperança de vida”; na Los Angeles de Emma Cline, a beleza surge como um recurso natural e de uso obrigatório, transportando-nos para uma loja e para duas gerações que atravessam a ténue fronteira entre o sexual e o pornográfico, a marotice e a indecência, a inocência e o abuso sexual; Han Kang é autora de O fruto da minha mulher, talvez o mais intrigante dos contos desta edição, onde se cruza a fronteira da (in)felicidade para, com o recurso à narrativa fantástica nipónica, se assistir à falência do corpo, à perda de intimidade, à morte dos sonhos, à cedência a uma rotina inconsciente e castradora e a um inesperado desbrochar; a guerra da (des)informação e a destruição do sentido de escala está no centro de O país da propaganda, onde Peter Pomerantsev esbate a fronteira entre a propaganda e o jornalismo; Valério Romão impõe Os limites do humor, conto sobre a “estranha felicidade na consumação da tragédia”, e que mostra toda a impotência humana perante a doença, o desconhecido e o contágio; a terminar temos Francisco Bosco com Meu gozo, onde a melancolia, a perda e as fronteiras do eu são desenhadas com marcas que tanto vão beber à poesia como à filosofia.

“Telefones tocando às cinco horas da manhã são o maior temor de quem vive distante”, escreve Adriana Lisboa em Dia de Iemanjá, um conto sobre o que muda em quem fica e em quem vai, e aquilo que a memória consegue guardar e chorar antes do fim; José Eduardo Agualusa apresenta a história de Vissolela, alguém que jamais ergue a voz e que foi presa por cinco vezes: “a primeira por prostituição, a segunda por furto, a terceira por agressão a um polícia, a quarta por atentado ao pudor, a quinta por tentativa de golpe de estado”; Patrick Marnham cruza A Fronteira entre a Guatemala e El Salvador, num retrato constante e imutável do medo; Keane Shum explica por que razão O tamarindo é sempre amargo, num retrato devastador – com o selo do jornalismo de investigação – dos Rohingya, um grupo muçulmano que vive há várias gerações na região ocidental de Myanmar – e que, com cerca de um milhão de habitantes, constitui o maior grupo apátrida do mundo. Um mergulho na desumanidade monstruosa para com os refugiados e uma pertinente reflexão sobre o que é ser um cidadão do mundo – ou de lado nenhum, condenado a ser descontinuado; “Todo homem é a ruína de um homem”, avança Julián Fuks em A ocupação, que aqui escreve sobre os homens que acabam por nunca o ser por, a certa altura do caminho, se terem tornado ruínas; em Le cose belle, Teresa Veiga conduz-nos pela mão até uma clínica onde uma vida pode começar e terminar, e que, a certa altura e em nome da expansão, aplica o “Forever Young” Alphavilliano a uma “geriatria aplicada ao amor”, melhorando numa espécie de garagem de luxo “as performances de cada um sem olhar à sua esperança de vida”; na Los Angeles de Emma Cline, a beleza surge como um recurso natural e de uso obrigatório, transportando-nos para uma loja e para duas gerações que atravessam a ténue fronteira entre o sexual e o pornográfico, a marotice e a indecência, a inocência e o abuso sexual; Han Kang é autora de O fruto da minha mulher, talvez o mais intrigante dos contos desta edição, onde se cruza a fronteira da (in)felicidade para, com o recurso à narrativa fantástica nipónica, se assistir à falência do corpo, à perda de intimidade, à morte dos sonhos, à cedência a uma rotina inconsciente e castradora e a um inesperado desbrochar; a guerra da (des)informação e a destruição do sentido de escala está no centro de O país da propaganda, onde Peter Pomerantsev esbate a fronteira entre a propaganda e o jornalismo; Valério Romão impõe Os limites do humor, conto sobre a “estranha felicidade na consumação da tragédia”, e que mostra toda a impotência humana perante a doença, o desconhecido e o contágio; a terminar temos Francisco Bosco com Meu gozo, onde a melancolia, a perda e as fronteiras do eu são desenhadas com marcas que tanto vão beber à poesia como à filosofia.

Há ainda dois ensaios fotográficos – Rita Lino entre a nudez libertadora e o sangue, Marco Chaves mostrando a terceira margem de um Rio de Janeiro cheio de padrões irregulares -, numa edição onde coube a João Fonte Santa a criação de uma ilustração para cada uma das narrativas.

Os números 2 e 3 da Granta em Língua Portuguesa estão já disponíveis.

Assinar a Granta

Sem Comentários