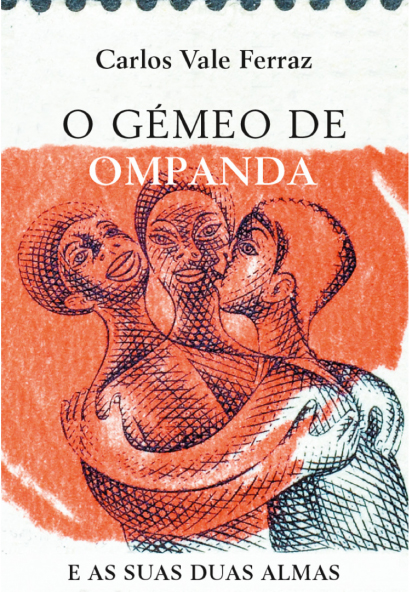

Entre Portugal e Angola, três vidas se cruzam pela pena de Carlos Vale Ferraz (n. 1946) em “O Gémeo de Ompanda” (Porto Editora, 2022): a de Atsu, um negro criado por brancos; a de Francisco, um branco criado por negros; e a de Aliene, filha de portugueses que partiram para o ultramar em missões ditas civilizadoras. É mais um regresso literário a África do autor – vencedor do Prémio Literário Fernando Namora 2018 –, que cumpriu comissões nesse continente na qualidade de oficial do Exército, tendo-se depois tornado investigador de História Contemporânea de Portugal. História e cultura entrelaçam-se à luz das memórias do colonialismo português em África, na entrevista que Carlos Vale Ferraz concedeu ao Deus Me Livro a propósito desta sua mais recente obra.

Além de obras académicas sobre a História Contemporânea de Portugal e da África lusófona, tem vindo a publicar romances cujos protagonistas cruzam esses territórios. No mais recente, “O Gémeo de Ompanda”, assume a intenção de “contar uma história sobre a colonização e o colonialismo português em África”. Diria que é mais fácil veicular certas ideias através da ficção? Que peso relativo têm hoje para si, enquanto autor, a escrita académica e a literária?

A ficção é um meio privilegiado de abordar as questões da História, que são sempre as grandes questões dos seres humanos, das suas concepções do mundo e as grandes questões das sociedades, das relações de poder. Sabemos porventura mais da história dos gregos através da Odisseia, da história do Ocidente através das peças de Shakespeare, ou da Espanha através de Cervantes, ou de Portugal através de Eça de Queiroz, por exemplo, do que através dos documentos oficiais. A análise do processo histórico exige um rigor que deve permitir aos leitores formarem a sua opinião; a ficção abre a possibilidade de conhecermos o interior dos acontecimentos e dos seus actores.

Em “O Gémeo de Ompanda”, temos um protagonista negro, Atsu, que escapa às regras do seu povo – os cuanhamas, do Sul de Angola, que condenavam à morte os gémeos como ele – e é educado por brancos, passando o resto da vida dividido entre duas culturas. Acompanhamos a sua busca de identidade através da personagem de Aliene, branca nascida em África e sobrinha dos salvadores de Atsu. A que se deveu esta opção narrativa, em detrimento do ponto de vista do próprio Atsu?

Eu sou europeu e não posso alienar essa qualidade. Eu não posso ser o “outro”, posso imaginá-lo, mas não posso passar para o lado de lá. Quando passamos para o lado de lá estamos na mesma situação de falar uma língua estrangeira. Soa sempre a falso, a não original. A personagem Aliene permitiu-se apresentar um ponto de vista ambíguo sobre o que em cada um de nós é inato e o que é adquirido.

Embora algumas personagens deste livro critiquem a imposição dos valores dos colonizadores aos povos nativos, Atsu só sobrevive à primeira infância porque a mãe desafia a tradição, fugindo com ele e apelando aos missionários para que lhe salvem o filho. Como crê que devemos relacionar-nos com culturas cujas práticas atentam contra aquilo que consideramos serem direitos humanos universais?

Essa é uma questão muito interessante: a contestação à ordem. O que nos distingue enquanto seres humanos é exactamente a possibilidade de agir de acordo com os nossos sentimentos e não com os nossos instintos. Todas as culturas têm dissidentes, resistentes, rebeldes. Quis significar que as culturas africanas também geram contestatários que enfrentam a ordem e a tradição. Quis dizer que, ao contrário do discurso do “europeu”, os povos de outros continentes são exactamente como nós, não estão sujeitos ao primitivismo em que os indivíduos não são dotados do direito à individualidade. Têm esse direito e não são meros insectos num enxame com funções e comportamentos pré determinados.

A mãe de Aliene gaba-se de, no regresso de África para Portugal, não ter trazido “nem uma estatueta, nem uma máscara, nem um arco com flecha, nem sequer um colar de missangas”, para ninguém poder dizer que explorou a riqueza de África. O que pensa sobre a devolução aos países de origem do património cultural que se encontra nos museus das antigas potências colonizadoras?

Por princípio sou contra o revisionismo histórico. O colonialismo foi a imposição de um domínio baseado na supremacia tecnológica, mas a troca de bens e valores não ocorreu apenas no sentido dominador-dominado, também existiu e existe um fluxo no sentido contrário. Os europeus não “roubaram” a alma dos povos com quem se relacionaram, nem esses povos assumiram a alma dos europeus. Isto quer dizer que a História não está sujeita a julgamento, mas a análise. A minha questão é a de saber se, numa época de globalização, a troca de objectos culturais e a restituição deles se traduz em alguma vantagem para o melhor conhecimento entre povos. Mais, dado que a realidade política mudou tanto desde que esses objectos foram retirados, que sentido faz, por exemplo, restituir artesanato Tchoqwé à República Popular de Angola, se os Tchoqwés nunca foram angolanos (Angola é uma criação do colonizador, como Moçambique, ou o Congo (dois Congos), ou a República Centro Africana, entre tantos exemplos, que servem para a arte Maconde, ou Nalu). Que direito têm novas entidades políticas, estados-nação resultantes da divisão de África após a Conferência de Berlim, liderados por elites aculturadas e europeizadas, a deter esses objetos que seja mais válido do que os europeus? Permito-me evocar uma história que vivi em Moçambique, quando ali estive a convite de Samora Machel. Ele organizou na pequena fortaleza de Lourenço Marques (Maputo), um museu onde colocou a estátua equestre do Mouzinho de Albuquerque e a estátua de António Enes, e em duas salas frente a frente, a urna com o caixão de Gungunhana e as armas e memórias de Mouzinho de Albuquerque. Faria algum sentido Portugal exigir a devolução das estátuas de portugueses que se encontram por África, os padrões?

De entre as figuras de portugueses que partiram para África, quais considera que foram mais relevantes na configuração do presente: os empresários oportunistas como o Ferreira da Massa, aventureiros como o Pacheco, ou os missionários que acreditavam realmente na sua acção dita civilizadora?

A colonização portuguesa (como a inglesa ou a francesa e a espanhola) é claramente uma obra de aventureiros. A Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto, é porventura o mais importante legado da “epopeia” europeia no Mundo.

A propósito dos vestígios da colonização portuguesa, é afirmado que “é pelas ruínas que podemos avaliar a qualidade da construção”. Que ruína elegeria como a mais significativa, e porquê?

A ruína mais importante é para mim a língua, o português. É uma “ruína” em permanente reconstrução. Outra ruína para mim de grande significado é a Ilha de Moçambique, onde se cruzam três culturas: a africana, a árabe e a europeia – e as suas religiões.

Poderemos contar com um regresso a África no seu próximo livro?

África e a questão colonial marcaram a nossa História durante cinco séculos, embora a literatura portuguesa não lhe tenha prestado grande atenção. Não é possível entendermo-nos enquanto portugueses e europeus sem “visitarmos” África. Eu penso editar duas obras sobre a minha geração: a geração do “fim do império” e sobre o modo como integrámos a África na nossa memória, e como ela nos influenciou, a ponto de ser a causa do derrube da ditadura no 25 de Abril de 1974, que reintegrou Portugal no seu espaço natural, a Europa. Depois desses existe uma outra questão decisiva, que é a dependência de Inglaterra… O caminho faz-se caminhando.

Sem Comentários