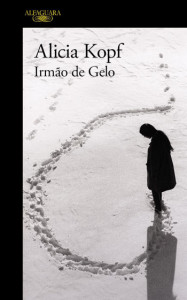

É um dos livros mais inclassificáveis deste início de 2018, algures entre uma enciclopédia polar, um diário emoldurado e uma auto-epifania literária. Depois uma colectânea de contos, “Irmão de Gelo” (Alfaguara, 2018) assinala a estreia no romance de Alicia Kopf – nome artístico de Imma Ávalos Marquès, licenciada em Belas Artes e Teoria da Literatura e Literatura Comparada -, um romance lírico que desafia o acto criativo e abre novos caminhos à escrita. Estivemos à conversa com a autora na última edição das Correntes d`Escritas.

A forma como se refere aos seus livros é bastante curiosa, falando sempre em projectos. Isso tem a ver com a sua relação com as Belas Artes, o facto de não se considerar uma escritora ou de olhar para a escrita como um desafio?

A minha maneira de trabalhar vem muito das artes visuais. Concebo os meus projectos criativos de um modo global, incluindo a criação de imagens em exposições e a investigação teórica e literária. São projectos multifacetados que se podem materializar em exposições, mas sempre, pelo menos até agora, têm terminado com uma novela narrativa.

“Irmão de Gelo” foi o culminar do projecto “Anticantàrtic” – ou “ArticAntartic” -, a que se dedicou durante mais de quatro anos. O que pretendeu alcançar aqui?

Quando começo um projecto, normalmente tenho a intuição de que devo explorar uma metáfora, um território criativo que não sei até onde me levará, mas que intuo que me permitirá traçar a forma de um continente. Neste caso tinha várias motivações, como pensar no que é a investigação em si mesma – como uma exploração da exploração – e, dessa forma, falar de tudo aquilo que é a dificuldade de sobreviver como artista ou como pessoa em tempos de crise. Mas, também, o problema da comunicação com os outros, que no meu caso particular incidiu no tema do autismo, algo que está na minha família de forma real. Comecei com a parte mais investigativa, dos exploradores polares da idade heróica, e dei-me conta de que havia um lado épico que queria para mim. Não pretendia fazer um relato dramático de uma história familiar – que é o que normalmente acontece quando falas da família, tudo acaba de alguma forma em drama -, antes apropriar-me da épica dos conquistadores e dos exploradores e transpô-la para o mundo da família e dos cuidados.

“Eu também procuro algo no meu estúdio icebergue – branco e sem aquecimento. Um ponto imaginário absolutamente desconhecido e por isso absolutamente magnético”. Fica a sensação de que, mais do que uma pré-definição ou montagem, este livro foi construído pelo caminho. Foi mesmo assim ou havia, pelo menos, um final à vista?

No meu caso, se soubesse onde iria acabar nunca começaria um livro. Escrever é um processo de descoberta que partilho com o leitor, com todos os riscos que isso implica. Não significa que não tenha traçado uma rota. Fi-lo através dessa metáfora, que me iria levar a algum sítio, a um qualquer tipo de revelação. Até a encontrar não termino o livro, por isso pode demorar quatro anos. Nesse sentido, a literatura significa partilhar uma revelação, algo que para mim seja novo e que mereça ser dito.

De onde surgiu este interesse pela batalha da conquista polar, feita de uma força hercúlea, uma boa dose se loucura e muita especulação?

Tinha terminado um livro de relatos em que falava da precariedade. Havia uma crise económica em Espanha, estávamos em 2011, e havia feito um retrato muito com ironia, num registo que queria de algum modo superar. Surgiu então a ideia de explorar o gelo, e quando comecei a procurar imagens as primeiras que encontrei foram as de Frank Harley, aquelas que mostram Shackleton no barco encalhado no gelo. Imagens muito potentes, que me levaram depois a um livro sobre essa expedição, uma aventura de alguém que fracassou mesmo antes de ter começado. Mas a história começa precisamente aí: no ter de recorrer ao improviso para salvar vinte e duas pessoas nos muitos meses em que estiveram à deriva, meses onde as hipóteses de sobrevivência ou resgate eram quase nulas. É uma história épica sobre como construir estruturas de vida quando não existem referências: não há nada, apenas o gelo e o branco. Numa época tão difícil como aquela que estávamos a atravessar, a nível colectivo, pareceu-me uma boa metáfora de sobrevivência, do que fazer quando estamos a perder tudo e a realidade não nos dá quaisquer referências.

A imagem de Symes, projectada em Symzonia, onde a terra é oca contendo uma série de esferas sólidas concêntricas habitáveis, é maravilhosa, qualquer coisa como um reino de matrioskas.

Interessa-me muito o imaginário científico. A imagem de Symzonia, que terá alimentado a viagem ao centro da terra de Verne, sugeria-me uma metáfora da identidade e do corpo. De como vamos passando por distintos corpos, e da forma como cada pessoa é, também, uma esfera terrestre, com múltiplas symzonias e círculos concêntricos dentro de si.

Os apontamentos de exploração foram a bolsa de ar na qual respirava antes de iniciar um novo capítulo?

Os apontamentos de exploração foram a bolsa de ar na qual respirava antes de iniciar um novo capítulo?

Os apontamentos são a tradução da vida dos exploradores para o dia-a-dia de alguém, neste caso uma mulher de trinta anos que está a tentar sobreviver na Barcelona dos anos 2012-14. Interessa-me mais a história dessa mulher que tenta sobreviver através dos exploradores polares do que os exploradores em si. Trata-se da apropriação feita por uma mulher de um imaginário épico, colonialista e masculino, para transformar, no final, a sua própria realidade.

“Não houve um momento de nostalgia, ali, no fim do mundo habitado”. A descida ao centro da terra parece ter sido uma desilusão…

Depende muito da forma como cada leitor interprete a palavra nostalgia. Para mim, livrarmo-nos da nostalgia é algo extremamente positivo, significa a capacidade de viver o presente. No final da terceira parte do livro, deixo a investigação bibliográfica e passo à investigação psicológica, encontrando-me então com o gelo – a parte final do livro. Tem muito a ver com deixar de explorar indirectamente a realidade e caminhar directamente até ela.

Encontramos também uma dupla crítica, ainda que por vezes nas entrelinhas: ao sistema capitalista – ou ao sistema neoliberal – e à arte moderna. E não estarão ambas relacionadas, até por lermos a certa altura: “Há alguma forma de crítica que não seja absorvida pelo sistema?”. Ou seja, a arte moderna subsiste sem o sistema?

O sistema de arte é bastante omnívoro, alimenta-se da inovação e da transgressão, e isso é muito interessante. O mundo da arte é um laboratório do futuro, um lugar onde se criam novas fórmulas – não apenas de olhar mas também de viver. Nesse sentido, os artistas – sobretudo visuais – são pioneiros. Isso não significa que o mundo da arte não esteja sujeito a dinâmicas económicas caracterizadas pelo sistema neoliberal. A prova do limite daquilo que se pode dizer é o que se passou na ARCO com Santiago Serra, que acabou por ser um êxito mesmo tendo as imagens sido retiradas. No melhor dos casos, independentemente de como se comercializa uma obra, não importa tanto quem a comprou ou onde, mas sim o que a obra propõe. Não tenho em casa qualquer obra de Warhol, mas ele ensinou-me e a todos nós uma forma diferente de olhar para o mundo, mostrando que uma lata de coca-cola ou a vida de cada um pode ser considerada arte. Os artistas podem transcender as lógicas do mundo da arte onde vivem.

Um dos sentimentos que atravessa o livro é da precariedade, seja ao nível do amor ou do trabalho. Esta efemeridade tem a ver com a instabilidade económica e emocional ou é um reflexo de uma geração para quem nada parece durar muito tempo?

Sim, é como o diagnóstico de Zygmunt Bauman, modernidade líquida e amor líquido. Os filósofos e os sociólogos diagnosticaram essa condição. Pensava que “Irmão de Gelo” seria uma história muito pessoal e particular, uma espécie de monstro difícil de ser bem recebido. Mas o que encontrei foi muita gente que se sentiu identificada com a história, apesar de não ter um irmão autista, uma vida semelhante à personagem ou a sua idade física, inclusive homens – não é portanto uma escrita feminina. A precariedade foi também umas das coisas com que houve identificação, porque o estado das coisas é assim: uma precariedade não só material mas também das relações, das flutuações que vivemos e que nos obrigam a agarrar-nos a algo sólido.

Nota-se uma certa amargura em relação à infância, e sobretudo um olhar meio triste para “uma família em permanente estado de reconstrução”. Como diz Douglas Coupland num dos seus títulos, todas as famílias são psicóticas?

Todas as famílias estão em permanente estado de construção. As famílias modernas, a partir dos anos 80, geraram outras estruturas que não as tradicionais, para as quais muitos não estavam preparados. Os nossos pais começaram um caminho para o qual não havia um livro de instruções, já as gerações posteriores aceitaram a autocensura. Falar da família é sempre complexo e problemático, parece haver sempre uma acusação quando se decide tocar em algumas problemáticas.

Querer ser ao mesmo tempo artista e escritora é um suicídio?

Ui. Agora parece que não (risos). Mas durante uma época pareceu-me um atrevimento.

Ao longo do livro vamos sendo acompanhados por uma banda sonora onde cabe a Islândia de Bjork, mas também Daft Punk, Jeff Mills ou Laurent Garnier. Cada livro tem uma banda sonora?

Quando começo um projecto novo há sempre uma playlist e, neste caso particular, havia Laurie Anderson – que aparece citada no livro – e outras referências musicais que fazem parte do meu imaginário, onde há também muita música electrónica. Cresci a ouvir Björk e Daft Punk, mas também os Smiths. Há letras destes últimos que são tão ou mais importantes que alguns autores que tenho como referência. Para a escrita o importante é o ritmo, e a banda sonora depende do projecto em si. A linguagem tem o seu próprio ritmo.

Como afugenta essas aves conhecidas como tristeza ou excesso de introspecção?

Creio que se pode escrever de muitos lugares internos, e a introspecção é um deles – não o único. No livro há um momento particular em que regresso a infância, esse sim realmente introspectivo. Não foi nada agradável, não sendo eu uma partidária da introspecção. Prefiro rescrever a minha própria história e, nesse sentido, todo o livro é feito de metáforas, tudo aquilo representa o gelo da minha vida. É um tipo de introspecção que delimita os acontecimentos problemáticos e, nesse caso, não pode falar-se de uma autobiografia. Se o fosse não poderia ter jogado tanto a nível textual e literário. Não estou a explicar uma verdade factual, apenas a recriar o passado de uma perspectiva muito concreta. A introspecção é algo a que poucos escritores escapam se quiserem encontrar material. Há algo disso, mas o último terço do livro, nomeadamente a viagem à Islândia, é anti-introspectiva, uma câmara que vai registando as sensações como paisagens.

“Graças a ti, irmão de gelo, tomei a palavra pela primeira vez”. Terá sido esta a sua grande conquista com o livro e, ao mesmo tempo, uma reconciliação com o facto de ter sido essa mesma relação a fazer com que o gelo entrasse em si?

Esta frase tem muitos sentidos. Um deles é a reconciliação com todo esse imaginário, mas também com a realidade familiar. Para mim representou uma dose de coragem importante publicar o livro, e com essa frase reconcilio-me com o passado e tomo posse da minha voz de escritora. Foi, também, uma dimensão que se estendeu à minha família, uma vez que seria difícil aceitar que eu escrevesse sobre este tema. Quando recebi o prémio alegrei-me mas, ao mesmo tempo, foi um susto, porque significava que seria publicado e que a família o iria ler. Houve necessidade de fazer alguns reajustes familiares – falando de forma eufemística (risos) -, mas acabou por ter um efeito tónico que descongelou algumas questões que estavam pendentes entre mim e os meus pais, difíceis de falar. Neste momento os meus pais sentem orgulho no livro. Foi bom também a nível social, agora toda a gente da cidade entende o que se passava, e os meus pais puderam receber mostras de apoio e de reconhecimento. No final acabou por ser muito positivo, mas passei por alguns meses complicados.

Fotos: Luísa Velez.

Sem Comentários