Um livro que encerra, em si mesmo, uma evocação do percurso e da devoção do seu autor perante a Nona Arte. Devemos alertar Ricardo Leite, criador do texto e das imagens que compõem “Em Busca do Tintin Perdido” (A Seita, 2023): o que designou, logo na capa, como “uma fantasia autobiográfica”, corre sérios riscos de se tornar uma obra de referência.

A narrativa decorre entre tempos. Se eles se mantêm no seu curso normal, enquanto vagas do rio de Heraclito, ou se convivem na sua simultaneidade humana, é algo que ficará a cargo da interpretação de cada leitor, ao sabor do estilo onírico e das reflexões pessoais e filosóficas que o autor fez questão de não esconder. Ou seja: aos 13 anos, Ricardo Leite esteve perto de conhecer Hergé, mas o criador de Tintin estava de férias quando o brasileiro passou por Bruxelas. Talvez não fosse ainda o tempo certo. Uma nova viagem a Bruxelas, então já com 55 anos, fecha o ciclo e serve de palco à ambiciosa narrativa desse livro, tão adiado como alimentado ao logo da sua vida, esse “livro por vir”, pedindo emprestadado o magnífico título de Maurice Blanchot. “O meu mundo real ficou pequeno e a aprendi a sonhar”, lemos, constatação que recebe uma resposta de Rê Bordosa, mítica – e subversiva – personagem de Angeli: “Acorda! A vida é escrota”.

São muitas as alusões ao sonho, na multiplicidade de metáforas e leituras que ele permite: “Um dia temos mais passado que futuro e vivemos dentro das lembranças. E a vida se torna um sonho”, reflecte um antigo jogador de futebol, figura gloriosa caída em desgraça, ascensorista forçado, personagem inventado por Ricardo Leite para a embrionária BD que o fará regressar… ao seu sonho. A páginas tantas, criatura e criador dialogam: “e o que estou fazendo aqui se você ainda nem me desenhou? Você faz parte de uma vontade que está se formando dentro de mim”.

Ricardo Leite é ilustrador, artista gráfico, designer, CEO da agência de comunicação Crama Design Estratégico, e tem desenvolvido vários projectos para marcas brasileiras e internacionais, como a criação de centenas de capas de discos (incluindo o disco de estreia dos Paralamas do Sucesso, e obras de Tim Maia, Gal Costa, Ed Motta, Legião Urbana ou Chico Buarque). Nos anos 70 e 80, publicou inúmeras bandas desenhadas. “Em Busca do Tintin Perdido” percorre as memórias e os anseios de Ricardo Leite, evocando tentativas frustradas de publicar, juntando as contingências da vida real que fizeram adiar o sonho de fazer BD. De fazer da BD a sua vida, melhor dizendo. Vamos entendendo como o livro que temos entre mãos é o relato de um livro que não existia antes de ser este mesmo, criando uma duplicidade de espelhos que desafia ficção e realidade, tal como a vida nos faz tantas vezes, com a memória e os anseios a misturarem-se na nossa percepção. O jogo de palavras entre o título e a obra-prima de Marcel Proust (“Em Busca do Tempo Perdido”) ganha ainda maior consistência.

Ao longo das duas centenas de páginas que dão corpo a esta odisseia espácio-temporal, se podemos pensar na viagem de Ulisses, de Homero, não é menos verdade que outro Ulisses, de James Joyce, que contém num dia de fôlego interminável o devir histórico acontecido e prometido, ou o Aleph, signo cunhado por Jorge Luis Borges para sintetizar o universo num ponto ou fazê-lo expandir da mesma forma, surgem de forma mais ou menos evidente no nosso espírito.

Vivendo a sua demanda – onírica, é certo, mas igualmente verdadeira e memorialística, sublinhando como a memória é o território mais povoado pela imaginação –, Ricardo Leite presta homenagem a muitos criadores (no final do livro há mesmo um útil glossário que nos explica “quem é quem”). Hugo Pratt, Milo Manara, Alberto Breccia, Will Eisner, José Muñoz, Maurício de Sousa, Laerte, Angeli, Joe Sacco ou Winston McCay, o criador do seminal de Litlle Nemo, a criança que sem sair da sua cama viajou por universos infinitos, enquanto o seu desenhador antecipava um pouco de todas as técnicas e possibilidades que seriam desbravadas ao longo do séc. XX: “o tempo muda as coisas”, diz Ricardo Leite ao garoto. “Não meu caro, atitudes mudam as coisas”, responde-lhe ele, acrescentando que “tempo real não existe nos quadrinhos”.

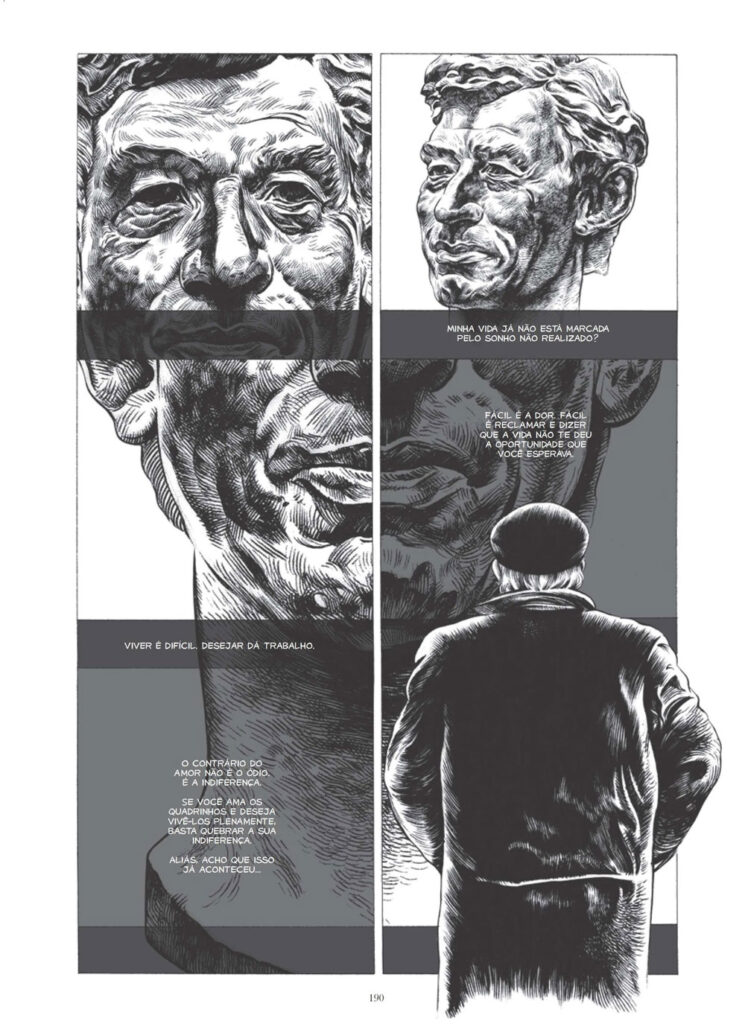

Também do ponto de vista técnico – desenho, composição, disposição pelas pranchas, subversão da noção de vinheta –, o livro é um prodígio de inovação e saudável loucura. Um daqueles álbuns que nos mostram como os limites da BD ainda estão por definir, como em qualquer expressão artística que se preze e sinta viva. Logo na página 14, as rotações aplicadas em algumas vinhetas provocam um efeito incrível de movimento, forçando o leitor a acompanhar as derivações cerebrais das personagens (autor incluído). Há diversos momentos em que se misturam na mesma imagem figuras de diferentes autores, de diferentes épocas, de diferentes escolas, como uma enorme reunião de família, em que antepassados e jovens debutantes descobrem os laços que os unem, uns mais evidentes, outros ocultados pela espampanante projecção que cada um deles obteve no seu tempo. No fundo, Ricardo Leite traça uma genealogia ampla, com toda a dedicação, não escondendo a homenagem aos (tantos!) que lhe permitiram chegar a este nível.

Há imagens de página inteira, há vinhetas que são, elas mesmas, tão protagonistas como as figuras humanas que acomodam entre as suas linhas, há planos enormes de rostos ondes sentimos a mais que emocionada homenagem do autor, há sequências dignas dos roteiros gráficos de Federico Fellini (como o já referido encontro com Litlle Nemo), há um jogo de frente e verso em diferentes momentos de diálogo que bebe do cinema negro e dos clássicos.

Ricardo Leite coloca Chris Ware, desenhador que muito questiona a noção de prancha nos seus trabalhos, dissertando sobre um dos elementos fundamentais deste livro: “a memória é tudo o que temos. Não existe mais nada que podemos declarar como nosso. Ela é fundamental para a actividade mental da leitura”. A memória de cada um irá, certamente, influenciar a leitura deste livro, tal como este poderá influenciar várias leituras futuras.

Sem Comentários