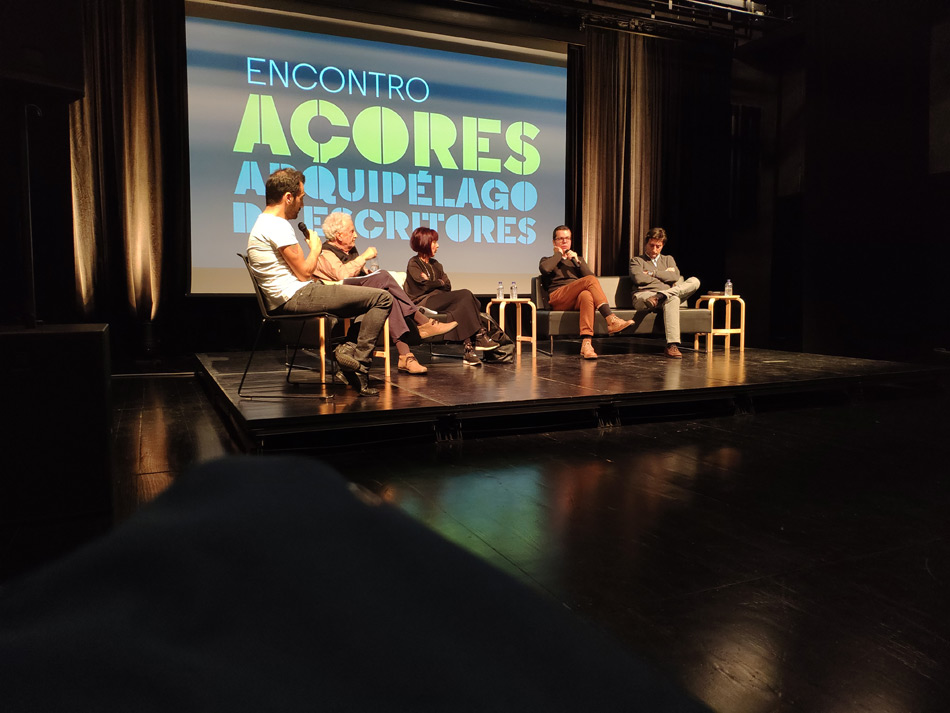

Pode um autor existir hoje sem ter presença regular nas redes? Foi esta a pergunta colocada em cima da mesa intitulada “Tempo da literatura v tempo redes sociais”, que levou ao Arquipélago de Escritores um quarteto defensivo constituído pelos açorianos João de Melo, João Pedro Porto, Joel Neto e Leonor Sampaio da Silva. Uma conversa a que faltou algum contraponto, uma vez que qualquer um dos intervenientes parece usar as redes sociais com a regularidade com que se deseja pagar o IMI ou o Imposto de Selo.

João Pedro Porto declarou o seu desamor pelas redes sociais, mas recordou que, ao longo da história, muitos foram os funerais anunciados e as ameaças às formas comunicação gritadas de punho no ar, como a invenção do marco de correio. Mesmo tomado pelo cepticismo, considera que “as redes sociais servem para levar o leitor à fonte, para apresentar caminhos“.

Para Leonor Sampaio da Silva, o tempo das redes sociais traz-lhe à memória “O Tempo esse grande escultor”, de Marguerite Yourcenar: “Tal como a vida, a estátua vai sofrendo alterações“. Destacou o papel que o fragmento desempenha na literatura, e que está também presente nas redes sociais através da criação de micro-narrativas.

Joel Neto recusa embarcar em qualquer saudosismo, e diz mesmo que o mundo ficou melhor com a chegada da Internet. Mas não com as redes sociais, que podem ser “um amplificador dos populismos“. Brincou com os textos de abandono que, de tempos a tempos, vão surgindo por aí na primeira pessoa, dizendo que a experiência jornalística o ajudou a não criar quaisquer ilusões. Seja como for, e apesar de não ter servido para criar relações íntimas, diz ter ganho mais leitores à boleia das redes sociais. Recusando a ideia de que a literatura tem obrigatoriamente de dialogar com o tempo – apesar de nascer da ansiedade criada por este -, deixou no ar uma ideia essencial: “Se a literatura não resistir às redes sociais então não é literatura. Esta irá sobreviver ao ruído do século“.

João de Melo, que viveu os tempos do livro manuscrito e da dactilografia a papel químico, mostrou-se preocupado com o espólio que restará ao escritor depois das redes sociais, recordando que “a história da literatura tem sido sempre a história da luta contra a ameaça de extinção“. Esta, porém, está nas pessoas e não nos meios que a servem, seja a máquina de escrever ou o computador. E, se tem saudades das cartas, por estes dias já não vive sem o e-mail.

Com moderação de Hugo Gonçalves, o grande século XX foi visto à lupa por Alexandre Quintanilha, Pedro Vieira, Domingos Amaral e Ana Cristina Silva, numa sessão que teve lugar no Centro de Artes Contemporâneas da Ribeira Grande. Alexandre Quintanilha, a quem ouviríamos de bom grado falar durante horas, fez um incrível resumo de um século que tendeu para o bipolar. “Costumo dizer, a brincar, que nasci no dia em que estavam a ser dados os passos para que a Segunda Guerra terminasse“. Um acontecimento de onde resultaram centenas de milhões de mortos, à boleia de dois tipos que usavam bigode e de um outro que andava sempre com um livro vermelho debaixo do braço. Seguiu-se um período de acalmia e positividade, que Quintanilha situa a partir da “explosão continua do conhecimento em todas as áreas“, referindo os nomes de Einstein, Musil, Proust, Mann, Steinbeck e Pessoa ou, também, o teatro pobre da Polónia dos anos 60, que revolucionou toda uma arte. Foi o tempo em que se levantaram as questões energéticas, a preocupação pela distribuição de comida, o aumento da esperança média de vida mas, também, uma escalada no consumo de energia ou na quantidade de lixo produzida. É nos anos 80 que “aparecem os indícios de que este crescimento estava a ter algumas falhas“, com novas doenças como o HIV e o ébola, a perda do controle de doenças antigas, o alerta para o buraco do ozono e as chuvas ácidas, a instabilidade das economias e o surgimento dos populismos. Um século “marcado pela complexidade de eventos muito bem retratados na literatura. Ulrich e Agathe, do Musil, são personagens extraordinários. Já o Sr. Swann e a Odette são irritantes no primeiro volume do Em busca do tempo perdido. O resto demorei dois anos a ler de propósito“.

Ana Cristina Silva, que estava na terceira classe quando se deu a revolução de Abril, diz ter crescido “como se coisas como a justiça social ou os direitos das mulheres fossem coisas adquiridas“, alertando para estes “tempos de ressurgimento do preconceito, dos populismos e da indiferença“. O Alentejo dos anos 50, a escola primária e a PIDE estão em destaque no seu romance “As Longas Noites de Caxias”, que escreveu com o desejo de mudar mentalidades sobre um período negro da história portuguesa: “Não havia um livro inteiramente dedicado às prisões. Quis desmistificar o que se ouve muitas vezes de que “no tempo do Salazar é que era”. Éramos então um país pobre, analfabeto, com uma taxa elevada de mortalidade infantil e um sistema de tortura e de aniquilação psicológica“.

Pedro Vieira, que espremeu o século português no romance “Maré Alta”, diz que o gatilho tardio veio do facto de ter uma “família curta e de relações frias, com muitos equívocos“, onde se evitava o conflito e todos os assuntos difíceis se tornavam tabu. “O ponto de partida foi o de não saber o nome do meu avô materno. Criei uma vida ficcional dessa pessoa e tentei formar uma nova família que pudesse ser mais interessante e ter mais coisas para contar. É a história de um homem em fuga permanente, avesso a compromissos, com uma grande crueza e uma grande facilidade em deixar coisas para trás“. Um livro que é também um reflexo da sua “simpatia pelo elogio da derrota, pelo fracasso“, e que mostra “a presença de portugueses em momentos importantes da historia mundial“.

Domingos Amaral, confesso “apaixonado pela Segunda Guerra Mundial“, falou do desconhecimento que temos do país durante esse longo combate. “Portugal não entrou na guerra mas a guerra entrou em Portugal. Passaram por cá talvez 500000 refugiados. Foram talvez os únicos anos do estado novo em que Salazar teve dificuldade em controlar o país. Talvez tenhamos tido uma sociedade diferente nesses anos, que termina com o final da guerra e o regime, percebendo que não terá qualquer apoio, volta à repressão total“. No seu mais recente romance, intitulado “A bicicleta que fugiu dos alemães”, quis “tentar perceber o que aconteceu aos refugiados que chegaram a Portugal” e se instalaram nos “campos de residência fixaa” criados pelo regime, que os obrigava a permanecer ali até conseguirem sair ou ficar por tempo indefinido.

E o que fazer agora, neste novo século acelerado, que nos possa tornar mais humanos? Para Alexandre Quintanilha, vivemos numa época onde o diálogo entre as diversas áreas e domínios do conhecimento se tornou raro, resultando no aprofundamento da tecnocracia. Uma época de proliferação das identidades, sejam elas étnicas, raciais, nacionais, sexuais ou nutricionais. “Todas querem que a democracia responda às suas necessidades e que isso aconteça ontem – o que leva a uma certa anarquia. Adorava viver numa sociedade pós género, em que a identidade não fosse necessária. Adorava viver num mundo em que os rótulos fossem destruídos“. A terminar, e recorrendo a uma frase que poderia servir para pintar um azulejo ou uma T-shirt, disse que a principal função da educação deverá ser a de “transformar espelhos em janelas“. Para Ana Cristina Silva, a dicotomia esquerda/direita deverá dar lugar a um sistema de ideias válido, que sirva a necessidade de “utopias para alimentar sociedades mais justas“. Pedro Vieira, que refere a tentação masoquista de “repetirmos a história enquanto tragédia e farsa“, aponta a linguagem como “o primeiro passo para nos desumanizarmos. Os actores políticos dos tempos que correm, daqui a setenta anos, darão tristemente grandes personagens de ficção“. Coube a Domingos Amaral tentar uma nota mais positiva no encerramento da conversa, levado a recordar o ano de 1986 e a mais incrível corrida presidencial até à data, que opôs Mário Soares ao seu pai, Freitas do Amaral, e que acabou num exercício de fair play que levou ao estabelecer de uma amizade inesperada entre ambos. Quanto ao bulício do mundo, há que recorrer ao universo futebolístico e pensar jogo a jogo. Afinal, “a civilização é uma obra diária, permanente“.

Coube a Richard Zimmler, perante uma sala do Teatro Micaelense muito bem composta, desempenhar o papel de superestrela literária. Filho assumido dos anos 60, Zimmler diz ter olhado primeiramente para o judaísmo como uma tremenda seca, interessando-se mais pela encarnação e os deuses e inclinando-se para o sofismo, o hinduísmo e o budismo. Isto até ter compreendido que “ a tradição mística da cabala era um oceano de mitologia”.

Zimmler recusou o papel de missão do escritor, mas lembrou que tudo é político e que a ideia de subversão está associada ao seu universo, bem como uma certa ideia de memória colectiva: “Os romancistas não têm obrigações. Apenas a de contar uma boa história, de escrever um bom livro. Mas tudo é político. Se falar da inquisição em Portugal ou do massacre de lisboa de 1506 terá um peso político. Tenho uma personalidade muito subversiva. Quando as pessoas querem branquear ou esquecer algo fico completamente entusiasmado. A memória faz parte da construção de qualquer romance. Esquecer quem veio atrás seria passar pela minha vida de uma forma superficial. Mas não vejo isso como uma necessidade, uma obrigação”.

Trump não poderia ser deixado de fora, num país a que não faltam referências maiores: “Um homem ignorante, racista, que despreza o conhecimento. A América é a casa e de Lincoln, de Washington, de Roosevelt. Fico fisicamente doente quando o vejo na TV”.

Zimmler falou também das suas leituras essenciais e formadoras, que incluíram os escritores russos – com Dostoiévski à cabeça -, Dickens, Jane Austen, Roth e Faulkner – “Aprendi a estrutura do romance com este último”.

No seu processo de escrita, tudo gira em torno das personagens e da música oferecida pela linguagem: “Tento escrever de uma forma realista, tenho de acreditar nas personagens. Para convencer o leitor tens de seguir os passos das personagens. São eles que tem de determinar o rumo da história. A minha escrita é realista mas poética. Tento usar as técnicas da poesia para criar uma prosa com mais força”.

Questionado sobre a sua dupla nacionalidade, Zimmler fez um elogio à identidade portuguesa, mas apresentou uma forma de olhar a identidade bem mais válida do que aquilo que o cartão de cidadão ou o passaporte mostram: “Não sei se tenho uma identidade portuguesa, sinto-me português. Mas também sou americano. A minha identidade não existe em função da minha nacionalidade. A minha primeira identificação com ser portuguesa foi com a Rosa Mota a entrar no estádio, chorei. Foi como ter visto o John Lennon. Comovo-me quando ouço Amália Rodrigues a cantar o Barco Negro. Gosto de passear, adoro escrever, adoro ler, adoro o Alexandre, lembro-me da minha mãe e do meu pai, do outono em Nova Iorque, das castanhas, do cheiro dos azeites daqui. São estas coisas que fazem a minha identidade, não é um papel a dizer que eu sou americano ou português”.

Mas nem tudo foram rosas no percurso literário de Zimmler, que viu 24 editoras americanas rejeitarem a publicação de “O Último Cabalista de Lisboa”, isto até ter percebido que seria uma boa ideia mostrá-lo a uma editora portuguesa. Um livro que levou cinco anos até ter conhecido a impressão, divididos entre um ano de pesquisa, dois de escrita e mais dois a ler cartas de rejeição. A terminar, um poema para a independência: “Encontramos a maturidade quando não ficamos mais prisioneiros da nossa família, da nossa juventude e da nossa infância”.

Foi este o dia em que nos despedimos de S. Miguel e do Arquipélago de Escritores, um encontro literário que tem tudo para continuar a dar certo: uma comunidade de leitores activa, paixão pelos autores locais e um orgulho imenso na identidade açoriana.

Sem Comentários