Com o poderio de Hitler já a invadir toda a Europa, a 16 de outubro de 1940 foi criado o Gueto de Varsóvia. O seu líder era Hans Frank, advogado de formação, que ocupou o cargo de Governador-geral da Polónia entre 26 de outubro de 1939 e janeiro de 1945.

Durante 912 dias, os judeus enclausurados no Gueto de Varsóvia viveram as piores das privações e provações. Prostrados perante os piores tentáculos da violência nazi, às centenas de milhar de pessoas que viveram entre muros apenas restava a (des)esperança de sobreviver à fome, à humilhação e ao atentado à condição humana.

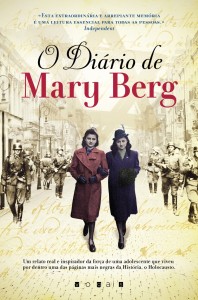

É esse relato brutal que está bem patente nas páginas de “O Diário de Mary Berg” (Vogais, 2015) – que derivou originalmente de uma dúzia de cadernos de memórias -, um poderoso testemunho sobre o Holocausto, vivido, sentido e escrito na primeira pessoa por uma menina que, com apenas com 15 anos, se viu forçada a sentir na pele a injustiça cega de quem se achou no direito de reclamar uma superioridade racial cruel e obscena.

Ler este livro (tal como a maioria dos que abordam o Holocausto) é uma experiência estranha por pensar que tal foi possível. Conscientes do terror que os judeus foram alvo pelos nazis, as palavras deste diário resultam numa amálgama entre a “curiosidade” e o respeito pelos ecos da História e da memória recentes.

Ainda que sejam inevitáveis as comparações entre os relatos de Mary Berg e Anne Frank, este livro tem como “trunfo” a experiência in loco e in vivo da autora. Mary esteve, de facto, no “olho do furacão” nazi, de corpo e alma, vivendo na pele os dramas quotidianos dos residentes do gueto, tal como os seus pais e familiares.

O pai de Mary era um negociador de arte e, por um feliz acaso, a sua mãe era natural dos Estados Unidos da América, trunfo que valeu, durante um período, um estatuto diferente à família, pois uma simples bandeira norte-americana na porta de casa era sinónimo de moderada imunidade que poderia significar uma maior esperança de vida e, com sorte, a sobrevivência e libertação.

Um dos aspectos mais marcantes deste livro é a aparente vida social que foi sendo possível no gueto, com a realização de concertos, o surgimento de grupos de teatro e alguns cursos de formação. À força, no meio dos estilhaços humanos, tentava-se resguardar a sanidade mental (e social). Mary Berg manteve-se viva dentro desta conjuntura cultural, cantou, fez teatro, estudou design técnico e artístico. Esta fé sócio-cultural foi o surreal escape para alguns dos residentes do Gueto de Varsóvia.

Também surreal é a possibilidade de ler uma obra deste calibre. Sabemos que o diário foi publicado durante a guerra como um grito de revolta e um pedido de ajuda ao povo judeu polaco mas que, anos depois, foi reescrito a partir do original. Nos doze cadernos originais, em muitos casos, Mary Berg, para evitar mais vítimas, optou por não revelar apelidos e escreveu notas estenográficas que apenas ela entendia.

Talvez isso explique o porquê de algumas passagens parecerem emocionalmente distantes, principalmente quando existem referências a jovens pelos quais o seu coração se apaixonou, assim como às reacções de emoção e bondade dos seus amigos próximos. Talvez essa fronteira fosse a forma de conseguir aguentar tanto sofrimento sem colapsar em definitivo.

Talvez isso explique o porquê de algumas passagens parecerem emocionalmente distantes, principalmente quando existem referências a jovens pelos quais o seu coração se apaixonou, assim como às reacções de emoção e bondade dos seus amigos próximos. Talvez essa fronteira fosse a forma de conseguir aguentar tanto sofrimento sem colapsar em definitivo.

Ao contrário de Anne Frank, Mary Berg não regista grandes referências à própria balança emotiva. A amizade, o amor, eram apenas factuais. A esperança, um sentimento fugidio. Para uma menina que perdeu a adolescência (viveu neste demoníaco local entre os 15 e os 19 anos) entre os muros do Gueto de Varsóvia, a criação do diário foi um garante de uma sobrevivência mental concentrada no acto de respirar, de alguém perfeitamente “normal”.

Mas, contrariamente, o prefácio da edição de 1945, da autoria de S. L. Shneiderman (que na companhia de L. B. Fisher foi responsável pela publicação da versão completa dos textos de Mary Berg em fevereiro de 1945, cujo título original era “Warsaw Ghetto: a Diary”), e a contextualização de Susan Pentlin, nas páginas introdutórias, revelam uma “heroína” que, depois de muito divulgar o que viu durante a Segunda Guerra Mundial, em meados da década de 1950, optou por remeter-se ao silêncio, gesto por demais humano e justificado. O desejo por uma vida banal, sem alarmes, era, afinal, o grande objectivo de Berg e dos milhares que ousaram sobreviver ao Holocausto. A todos eles, uma eterna vénia de respeito.

Sem Comentários