“Trumbo” tem início em 1947, ano em que o argumentista passa a fazer parte dos Dez de Hollywood – o célebre grupo de roteiristas, produtores e realizadores que se recusou a responder a perguntas consideradas inconstitucionais perante a Comissão de Actividades Anti-Americanas. Escudando-se na Primeira Emenda, que garantia a liberdade de expressão, os Dez refugiaram-se no silêncio, e os inquéritos sucessivos revelaram-se infrutíferos durante muito tempo. Ainda assim, Dalton Trumbo não deixou de ser acusado de desrespeito, tendo sido obrigado a cumprir pena de prisão durante onze meses.

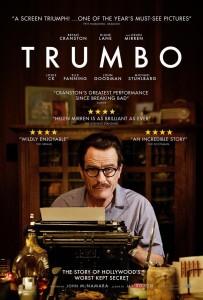

Por este motivo – e precisamente na altura em que era o argumentista mais bem pago de Hollywood -, acabou por manchar a reputação aos olhos dos pares, convertendo-se num dos nomes que constavam da lista negra da indústria cinematográfica. E o preço a pagar foi alto: durante cerca de uma década, teve de escrever recorrendo a pseudónimos ou ao nome de terceiros, abdicando dos louros – como o reconhecimento da Academia em filmes como “Férias em Roma” ou “O Rapaz e o Touro”. Para conseguir sustentar a família, trabalhou proficuamente para Frank King – magnífico John Goodman, que protagoniza uma das melhores cenas ao recusar despedir Trumbo com uma série de bastonadas -, compondo inúmeros argumentos para filmes de série B; sujeitou-se até a criar um enredo apenas porque King tinha acabado de comprar um fato de gorila que não devia ficar sem préstimo. Eis, aliás, um dos pontos fortes deste biopic realizado por Jay Roach: dar a conhecer um período negro de Hollywood apelando, com frequência, ao humor.

Bryan Cranston, nomeado para o Óscar de Melhor Actor Principal, veste a pele do roteirista de forma magistral, emprestando-lhe um toque de excentricidade: escrevia sempre mergulhado na banheira e não suportava que o interrompessem – nem para festejar o aniversário da filha Niki (Elle Fanning), uma cópia do pai em termos de rebeldia e de defesa dos ideais. E não deixam de ser entusiasmantes os confrontos com alguns dos seus opositores: o actor John Wayne (David James Elliott) ou a colunista Hedda Hopper (Helen Mirren), que moveu uma campanha de difamação contra Trumbo. Nem mesmo perante um papel tão quizilento somos capazes de criar anti-corpos em relação a Mirren: só uma actriz do seu calibre poderia usar chapéus tão espampanantes sem parecer ridícula.

Bryan Cranston, nomeado para o Óscar de Melhor Actor Principal, veste a pele do roteirista de forma magistral, emprestando-lhe um toque de excentricidade: escrevia sempre mergulhado na banheira e não suportava que o interrompessem – nem para festejar o aniversário da filha Niki (Elle Fanning), uma cópia do pai em termos de rebeldia e de defesa dos ideais. E não deixam de ser entusiasmantes os confrontos com alguns dos seus opositores: o actor John Wayne (David James Elliott) ou a colunista Hedda Hopper (Helen Mirren), que moveu uma campanha de difamação contra Trumbo. Nem mesmo perante um papel tão quizilento somos capazes de criar anti-corpos em relação a Mirren: só uma actriz do seu calibre poderia usar chapéus tão espampanantes sem parecer ridícula.

Pelo meio está ainda a mulher, Cleo (será que Diane Lane nunca envelhece?), que se mantém firme perante o carácter obstinado e os ataques de fúria do marido – em parte, graças a um hábito que partilha com Niki: descarregar a tensão num saco de boxe. “Imaginas que o saco de boxe é o pai?”, pergunta Niki; ao que a mãe responde: “Não. Mas, se quiseres, tu podes imaginar.” Dificilmente Trumbo teria ido tão longe sem uma família disposta a apoiá-lo incondicionalmente – os filhos aceitam tornar-se “moços de recados”, entregando argumentos e atendendo telefonemas sob uma rigidez ditatorial; ou sem Kirk Douglas (Dean O’Gorman, incrivelmente parecido com Douglas), que desafia Trumbo a reescrever o argumento de “Spartacus” – e, pormenor importante, sem o recurso a pseudónimos. O sucesso do filme acaba por ser decisivo para a reabilitação da imagem.

Com humor cáustico, Groucho Marx afirmava: “Estes são os meus princípios, e caso não agradem… tenho outros.” De vez em quando, muito de vez em quando, surge alguém no pólo oposto. Porque há princípios tão basilares que se tornam inalienáveis.

Sem Comentários