Já poucos acreditavam num quinto Indiana Jones com Harrison Ford, e outros tantos ficaram surpreendidos ao ver o actor, já octogenário (para ser mais preciso, com 77 anos, já que o filme começou a ser rodado há 3 anos atrás), regressar ao papel. Mas não eu! Afinal de contas, Spielberg, Lucas e o próprio Ford haviam prometido cinco filmes quando estrearam o primeiro, “Os Salteadores da Arca Perdida”, em 1981. E quanto a vocês não sei, mas a mim nunca me mentiram.

Seja como for, a estreia de um Indiana Jones é sempre um acontecimento. Ainda para mais quando é o último com Harrison Ford. E, por muito que nos custe a admitir, já sabemos que não vai saber ao mesmo. E nem é tanto por o filme ser melhor ou pior, antes porque os tempos são outros e até o próprio cinema é diferente. Já assim foi com o “Indiana Jones e o Reino das Caveiras de Cristal”, o quarto episódio, estreado vinte anos após “Indiana Jones e a Grande Cruzada”, quando já ninguém acreditava que Spielberg e Lucas cumprissem a promessa. Não era propriamente um mau filme – ou, pelo menos, não é pior (nem melhor) do que “Indiana Jones e o Templo Perdido” -, mas já não soube ao mesmo.

Ciente disso, o novo “Indiana Jones e o Marcador do Destino” aposta forte no factor nostalgia e entra a todo o gás, com um prólogo cheio de acção. Não há tempo para respirar e a nostalgia bate-nos de frente na cara e com força. Há Harrison Ford rejuvenescido digitalmente, há nazis e até Mads Mikkelsen, o novo vilão de serviço, que é tão parecido com Ronald Lacey que ficamos à espera que a sua cara comece a derreter a qualquer momento. Mais tarde, ainda haverá de aparecer John Rhys-Davies (e, que se lixem os spoilers, Karen Allen também), para que a trip pela memory lane seja total.

O prólogo deste Marcador do Destino passa-se em 1944, durante a retirada dos nazis, recriando o período pós “Indiana Jones e os Salteadores da Arca Perdida”. E, para isso, foi preciso utilizar as novas tecnologias para tornar Harrison Ford novo outra vez. Quando as cenas de acção aceleram, o CGI ressente-se e, de repente, a viagem nostálgica torna-se numa espécie de viagem a bordo de comboio fantasma. Contudo, não deixa de ser uma questão interessante de abordar num filme que é, todo ele, sobre a passagem do tempo: o passado e, sobretudo, o futuro.

O prólogo serve para introduzir o Antikythera, uma relíquia inventada por Arquimedes na Grécia Antiga, que um físico nazi (Mikkelsen) acredita permitir controlar o tempo. Salta-se então para a actualidade, ou seja, para 1969 – o Homem acabou de regressar da sua curta caminhada na lua e, na rádio, ouve-se o Space Oddity de David Bowie. Indiana Jones está velho, a divorciar-se de Marion. O filho morreu no Vietname e Indy está quase, quase a reformar-se. O que não o impede de embarcar numa última aventura, depois de reencontrar a afilhada (óptima Phoebe Waller-Bridge) e o seu sidekick juvenil (Ethann Isidore, a piscar o olho ao Short Round), para tentar encontrar a segunda parte da tal traquitana de Arquimedes antes de os maus o fazerem.

“Indiana Jones e O Marcador do Destino” é sobretudo um filme de acção, montado na lógica do jogo do rato e do gato, que passa por Marrocos, Grécia (onde Antonio Banderas é um desaproveitado secundário de luxo) e Sicília. E, por isso, não conseguimos deixar de pensar constantemente que aquele diante de nós é um homem de 80 anos, a socar nazis, a saltar de tuk-tuks em movimento ou a mergulhar nas profundezas do Mediterrâneo. Falta-lhe uma maior noção do corpo, mas também é verdade que Indiana Jones nunca se distinguiu por pensar demasiado.

Certo é que a primeira metade do filme é eficiente. Primeiro, por cavalgar a onda da nostalgia de forma eficaz e, segundo, por introduzir Indiana Jones ao thriller político conspiratório dos anos 70, circa All The President’s Men. James Mangold, pela primeira vez a ocupar a cadeira de realizador deixada vaga por Steven Spielberg, parecia ser a pessoa certa para o lugar, depois de andar a brincar com um legado muito norte-americano (do western ao biopic de Johnny Cash) e com heróis na reforma (olá, Logan). No entanto, é sempre demasiado anónimo, um tarefeiro que se limita a montar as sequências de acção umas a seguir às outras, sem propriamente revelar grande inspiração.

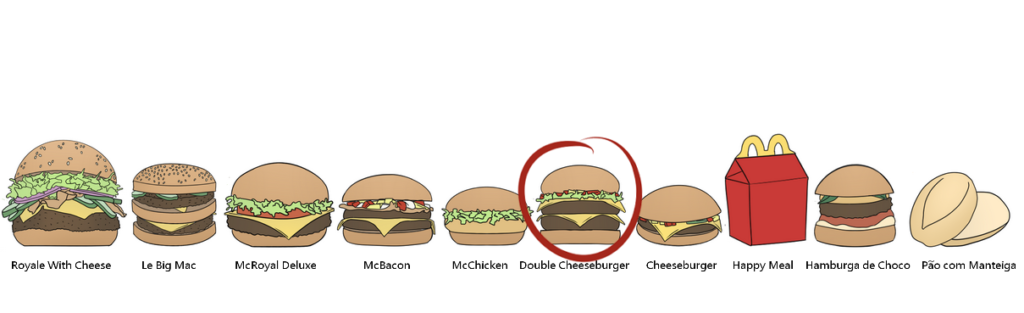

O problema de “Indiana Jones e o O Marcador do Destino” começa sobretudo a partir do meio, ali depois da entrada em cena de Banderas, tornando-se cada vez mais musculado e com o argumento menos burilado, feito à base de coincidências e deuses ex-machina – sobretudo na personagem de Mads Mikkelsen, que nem se percebe muito bem como consegue acompanhar a perseguição aos nossos heróis. E depois há o final, com o seu paradoxo da predestinação, que vai fazer com que todos aqueles que detestaram os extraterrestres de “Indiana Jones e o Reino das Caveiras de Cristal” espumem ainda mais de ódio. Como alguém já disse, O Marcador do Destino não é um bom filme, mas também não há aqui exactamente nada para não se gostar. Mas, com um Double Cheeseburger, é claramente o menos conseguido dos cinco tomos da série.

(Crítica publicada originalmente em Royale with Cheese)

Sem Comentários