“Blade Runner: Perigo Iminente” tornou-se de tal forma um filme de culto que houve quem temesse a realização de uma sequela. Trata-se de um caso raro em que um blockbuster consegue entrar na lista dos 100 melhores filmes do American Film Institute, e a tarefa de escrever um argumento que estivesse à altura parecia tudo menos viável. Contudo, Michael Green e Hampton Fancher alcançaram a proeza de elaborar um texto coerente e que não torna obrigatório o visionamento da primeira longa-metragem, assinada por Ridley Scott em 1982.

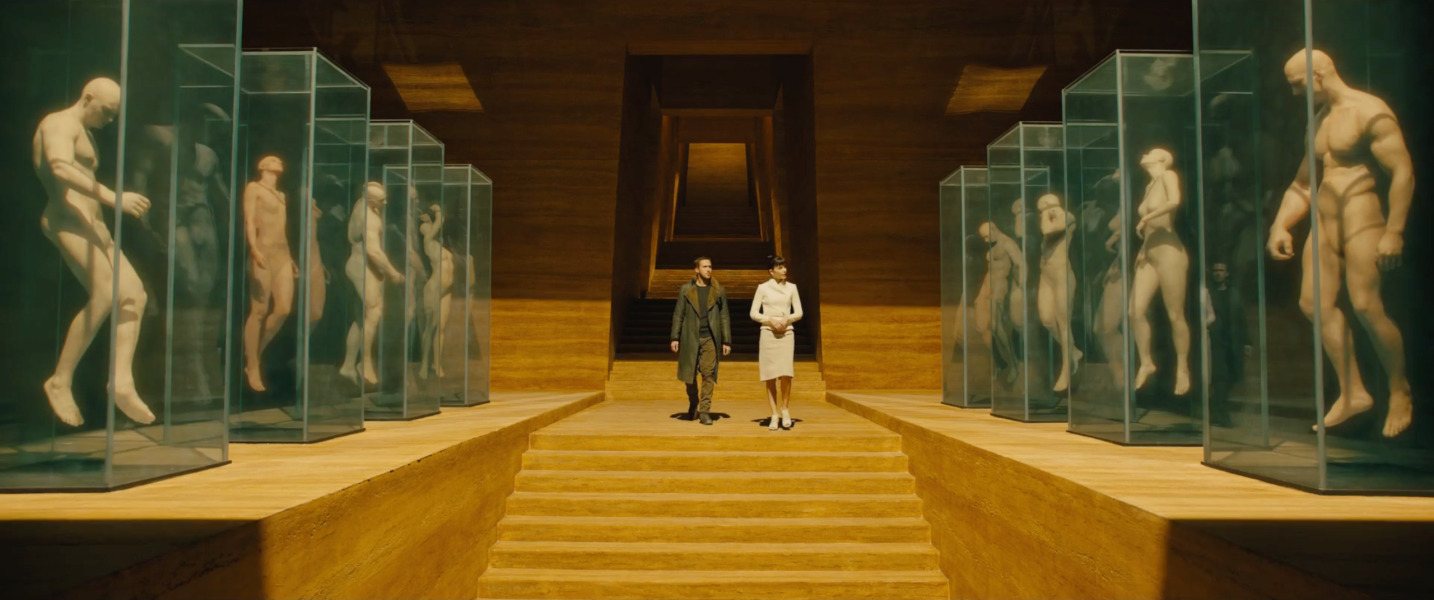

“Blade Runner 2049” decorre novamente numa Los Angeles sombria, onde a chuva é permanente e os níveis de poluição continuam elevados. O lixo industrial abunda, transformando cidades próximas – como San Diego – em autênticos ferros-velhos. A acção centra-se no agente KD6-3.7 (Ryan Gosling), um blade runner cuja missão consiste em capturar replicantes do modelo Nexus-8, perigosos para a humanidade e criados pela extinta Tyrell Corporation. Esta empresa, entretanto comprada pelo milionário Niander Wallace (Jared Leto), dedica-se agora a criar replicantes obedientes, ao mesmo tempo que salva o mundo da fome com as suas culturas sintéticas.

Em 2049, já é possível manter um relacionamento com uma imagem holográfica da mulher ideal; quando o agente “K” (tal como KD6-3.7 é normalmente tratado) chega a casa, tem a bela Joi (Ana de Armas) à sua espera, pronta para agradar. Desde preparar uma nova receita para o jantar a mudar de roupa numa fracção de segundos, tudo é possível graças a uma tecnologia sofisticada. Gosling é primoroso na pele de uma personagem lacónica, solitária, algo a que já assistimos em “Drive” ou “Only God Forgives”. Há momentos em que até nos faz lembrar Alain Delon em “O Samurai”, a obra-prima de Jean-Pierre Melville: mesmo quando está acompanhado, há um desamparo permanente, um isolamento a que não parece ser possível escapar.

No decurso de uma das capturas, toma conhecimento de um “milagre”: ao que tudo indica, uma replicante conseguiu engravidar em 2021, desconhecendo-se o paradeiro da criança. Como uma revelação desta natureza ameaçaria a paz social, já que poderia dar origem a uma revolta por parte dos andróides, a Tenente Joshi (Robin Wright) dá uma ordem a K: eliminar todas as provas. No entanto, o agente não está disposto a obedecer e acaba por investigar todos os contornos desta história misteriosa. É deste modo que conhece uma “fabricante de memórias” (Carla Juri), que leva K a pensar tratar-se ele próprio da criança nascida há quase 30 anos. A busca da verdade converte-se numa obsessão, levando-o ao encontro de Deckard (Harrison Ford, uma vez mais), o velho blade runner escondido no que resta de Las Vegas. O confronto entre ambos é, no mínimo, surpreendente, sendo entrecortado por uma presença inusitada: o “Rei” Elvis canta uma balada enquanto os dois se “esfolam” vivos.

No decurso de uma das capturas, toma conhecimento de um “milagre”: ao que tudo indica, uma replicante conseguiu engravidar em 2021, desconhecendo-se o paradeiro da criança. Como uma revelação desta natureza ameaçaria a paz social, já que poderia dar origem a uma revolta por parte dos andróides, a Tenente Joshi (Robin Wright) dá uma ordem a K: eliminar todas as provas. No entanto, o agente não está disposto a obedecer e acaba por investigar todos os contornos desta história misteriosa. É deste modo que conhece uma “fabricante de memórias” (Carla Juri), que leva K a pensar tratar-se ele próprio da criança nascida há quase 30 anos. A busca da verdade converte-se numa obsessão, levando-o ao encontro de Deckard (Harrison Ford, uma vez mais), o velho blade runner escondido no que resta de Las Vegas. O confronto entre ambos é, no mínimo, surpreendente, sendo entrecortado por uma presença inusitada: o “Rei” Elvis canta uma balada enquanto os dois se “esfolam” vivos.

No plano estético, o filme é sublime: desde as ruínas de Las Vegas à cena em que Gosling se deita numa escadaria sob um nevão, a cinematografia de Roger Deakins é um dos grandes motivos por que “Blade Runner 2049” pode ser considerado um triunfo. Além disso, o desejo que os não-humanos têm de vivenciar tudo aquilo que nos torna humanos dá origem a algo comovente: Joi, na ânsia de ter um contacto mais “real” com K, sincroniza-se com uma prostituta, provocando um efeito electrizante. A banda sonora também dá um enorme contributo para que a atmosfera se adense: Hans Zimmer e Benjamin Wallfisch criaram composições magistrais. Há que tirar o chapéu a Denis Villeneuve: quando meio-mundo duvidava da viabilidade de uma sequela, eis que nos oferece um clássico instantâneo.

Sem Comentários