Patti Smith estará, para o rock, um pouco como Jim Jarmush está para o cinema independente. Reconhecida pela fusão do espírito do rock ´n´ roll com a poesia em carne viva, Patti tem construído uma carreira exemplar sempre em ligação directa à arte. Para lá da sua faceta de cantora e compositora, atravessada já pela edição de mais ou menos uma dúzia de longas-duração, teve os seus desenhos expostos em locais tão prestigiados quanto o Gotham Book Mart ou o Andy Warhol Museum. Publicou vários livros de poesia e, entre os maiores sinais exteriores de reconhecimento, recebeu a mais alta distinção da República Francesa no campo das artes, passando também a ter lugar cativo no Rock ´n´ Roll Hall of Fame.

No universo da prosa, editou em 2010 “Apenas Amigos” (Quetzal, 2011 – reedição 2014), premiado com o National Book Award. Um livro de memórias que, acima de tudo, nos revelava uma amizade à prova de bala, numa homenagem como poucas às promessas que, mesmo tendo ganho um selo de impossibilidade com o avançar dos anos, ainda conseguem descobrir forma de serem cumpridas. Um livro que regressava aos tempos em que Patti estava longe de se tornar uma deusa do rock, viajando do amor da oração ao amor aos livros, contando a história de dois jovens que sempre acreditaram que a arte lhes estava destinada – e que lutaram por ela.

Já em 2019, no ano em que completava o seu 70º aniversário, foi a vez de “O Ano do Macaco” (Quetzal, 2020), um livro que se dividia entre a ideia de um romance psicadélico, uma biografia sonhada e um registo de diário com alguns laivos de redenção. Uma viagem por uma vida – a sua – cheia, a partir de sonhos onde os objectos falam e os mortos conversam. Tendo como perda maior os desaparecimentos de Sam Shepard e Sandy Pearlman, amigos de longa data, abrimos embalagens de guloseimas falsas, falamos com uma tabuleta que noutro hemisfério seria uma partida do Chapeleiro Louco, assistimos a animadas discussões sobre o “2666” de Bolaño ou conhecemos as principais inquietações e desalentos de Patti, pouco confiante num mundo feito de “ciclos de morte e ressurreição“.

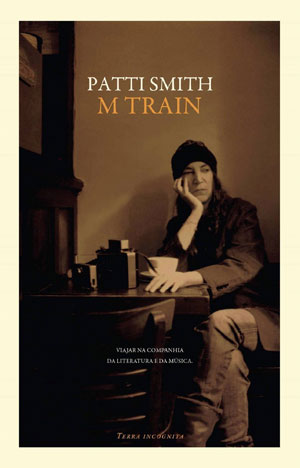

Pelo meio houve “Devoção” (de 2017, com edição pela Quetzal em 2019), que oferecia um relato íntimo de seu processo criativo – além de uma reflexão poderosa sobre os mecanismos da escrita, – e este “M Train”, (Quetzal, 2016 – reedição 2023), precioso álbum literário de polaroids onde, com muito café à mistura, ficamos a conhecer um pouco mais do fascinante universo de Patti, que supera com distinção a afirmação que lança na abertura: “Não é assim tão fácil escrever sobre coisa nenhuma”.

“M Train” é uma viagem sentimental e artística através da memória, sempre com muita poesia pelo meio, e que guarda lugar para o espanto do leitor, que pode ir desde a “viagem de sonho” que fez com o marido (Fred) a uma prisão – que Jean Genet chorou por não ter conhecido por dentro – à sua adesão, algo tresloucada, ao Clube da Deriva dos Continentes e ao universo de Alfred Weneger – que defendia a teoria da massa terrestre única.

Pelo caminho, Patti Simith lamenta o dia em que sentou na cadeira que em tempos havia pertencido a Roberto Bolaño, partilha o seu fascínio pela série The Killing e outros policiais de formato televisivo, senta-nos à mesa de cafés de várias cidades do planeta, mostra-se fascinada com a descoberta de Murakami ou leva-nos a passear por alguns túmulos – “Parecia-me que andava em visita de médico aos suicidas”. Um livro de inquietações várias, um inventário de perdas com conquistas várias, uma libertação contra a tirania do tempo que, pelo caminho, chega a tocar a epifania: “Nada pode ser verdadeiramente repetido. Nem um amor, nem uma jóia, nem um simples verso”. Para ler e reler.

Sem Comentários