“E foi isto que ele disse:/ Ficarei até que não precises mais de mim.(…)/ Eu recostei-me para trás, resignado, e desejei que a minha mulher/ não tivesse morrido. Desejei não estar apavorado, caído num gigantesco/ abraço-pássaro no meio do corredor. Desejei não ter/ ficado obcecado com esta coisa justamente no momento / da maior tragédia da minha vida. (…)/ Olá, Corvo, disse eu. Que bom conhecer-te finalmente.”

*

E ele foi-se./ Pela primeira vez em muitos dias, dormi.”

Tudo começa assim.

O eterno retorno a que estamos votados condena-nos à re-petição, ao re-gresso, à re-adaptação.

Uma presença incómoda, porém inevitável, exige atenção e resposta.

A Dor, que parecia afastada da mente e da alma, regressa e apresenta-se, maior, asas negras abertas, dominadoras.

O patriarca de uma família lançada no luto e na luta para dele sair incólume, reconforta-se no seu abraço, a sua chegada mera evidência infalível que apenas tardava.

“Entre o eu natural do Corvo e o seu eu civilizado/ vai-se fazendo um intercâmbio fascinante e constante (…) Parece-me ser o intercâmbio exacto/ entre o luto e vida, então como/ agora. Teria muito a aprender com ele.”

Toma a forma de um corvo. Alucinação talvez. Placebo racional, lógico para um especialista na obra de Ted Hughes, famoso assombrado pela culpa devastadora da perda precoce da sua Sylvia. Também ele pai de um Corvo ficcional, onde cravou bem fundo toda a negritude e solidão que o possuiu, mascarada de poesia sublime e brutal, meta-ficção, recriação.

Também os seus filhos, ainda infantes, pressentem a mudança súbita.

“(…)sabíamos/ que alguma coisa se passava. Sabíamos que não nos davam/ respostas directas quando perguntávamos «onde está a Mamã?”

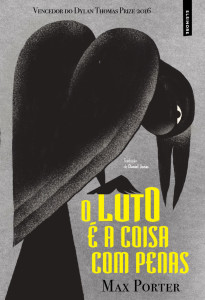

O melhor livro deste ano foi publicado originalmente em 2015 e tem um corvo por protagonista.

Escrever isto, ou dizê-lo, pode parecer lunático para quem não encontra o mínimo atractivo na face mais fantástica da literatura, mas basta uma leitura das primeiros páginas de “O Luto é a Coisa com Penas” (Elsinore, 2016) para perceber que nada poderia ser mais falso.

Para quem teve a felicidade de devorar a versão original, é refrescante constatar a presença activa de tradutores como Daniel Jonas, capaz de fazer o quase impossível e manter a integridade de uma obra singular, no seu uso quase plástico da linguagem e de toda a paleta de recursos disponibilizados pela bela língua de Shakespeare.

A temática é penosa, fantasma que nos assombra até ao fim e os efeitos perenes da realização da sua inevitabilidade.

Como corvos indomados e inteligentes, somos convidados a acompanhar o escritor e os seus narradores, enquanto se distraem e desvendam, estilhaçando a tradição e a crítica literária britânica, mas também os clássicos intocáveis e a abordagem de temáticas soturnas, como a perda, a performatividade e os rituais repetidos por mera conveniência e habituação nestes momentos transversais e omnipresentes.

“Sempre que me sento e passo a vista pelas minhas notas, o Corvo/ aparece no meu escritório (…) A maioria das vezes fica feliz por ficar enrodilhado/ em sossego na poltrona a ler, silvando. (…) Não tem tempo para romances. Só pega/ em livros de História para chamar estúpidos a grandes homens/ ou amaldiçoar a Igreja.”

Na sua obra de estreia, Max Porter materializa esta saudável irresponsabilidade e irreverência na figura omnipresente do Corvo. Recusa a rigidez e solenidade obscura com que esta figura mítica foi outrora carregada, para lhe conferir traços antropomórficos de personalidade, sensibilidade e empatia. Aproveitando a inteligência que lhe corre no sangue, extrapola-a ao reino do quase psicanalítico.

“o lugar estava pejado de luto profundo/ cada superfície Mãe morta, lápis de cor, trator, casaco,/ galocha, cobertos com uma película de pesar.”

Ao mesmo tempo, aproveita o longo caminho já percorrido e recupera o peso simbólico desta personagem, com claro destaque para a sua dimensão jocosa, de bobo destruidor de narrativas e verdades, sempre pronto a berrar, a plenos pulmões, as verdades mais inconvenientes, doa a quem doer.

“Noutras versões sou um médico ou um fantasma. (…) Conseguimos fazer coisas/ que outras personagens não conseguem, como comer a mágoa/ desdar à luz segredos e travar batalhas dramáticas com a linguagem/ e com Deus. Eu era amigo, desculpa, deus ex machina, piada, sintoma,/ ficção, espectro, muleta, brinquedo, fantasma, mordaça, analista/ e ama-seca.”

Talvez inadvertidamente, baseia a estrutura da obra numa sucessão de fractais triangulares que se vão expandindo, o que apenas confere profundidade ao texto, sem interferir minimamente na sua acessibilidade.

Edward James Hughes, Ted para os amigos e a eternidade, é profusamente evocado, directa e indirectamente e, com ele, a “sua” Sylvia Plath e a escritora/poeta que, depois da trágica morte da sua esposa, o britânico redescobriu e promoveu no seu país natal: Emily Dickinson, (citada no título do livro e no poema que o introduz, ambos “profanados” pelo Corvo).

É deste triângulo, explorado à exaustão pela crítica literária (incluindo o próprio Porter e, com certeza, o Pai – novo triângulo, com Hughes no vértice superior), que se ergue esta história de reconstrução e reabilitação individual e familiar.

O Corvo anti-mitológico, torna-se realidade diária desta família que perde o Norte, e assume a tarefa de a tentar salvar ou, pelo menos, consolar estes três seres despedaçados. Pai e Meninos, gémeos, com personalidades complementares, formando juntos o triângulo equilátero da Unidade.

“Tente considerar os três, num só (…) À esquerda, temos o pai. (…) A meio, eu próprio. (…) À direita, temos/ os meninos. Duas formas, embora um só vulto.”

Também o texto em si se divide em três diferentes vozes: Meninos, Corvo e Pai – com todo o simbolismo associado à trindade, que aqui nos escusamos a relembrar. O Corvo é o intruso, mas isso pouco o apoquenta, porque tem uma missão a cumprir.

“Uma oportunidade meiga para cuidar.”

“Tenho relutância em discutir o absurdo convosco,/ que nos perseguiram desde o começo dos tempos. De que serve/ um corvo diante de uma matilha de humanos pesarosos? (…) Mas preocupo-me, profundamente. Considero os humanos aborrecidos/ excepto no pesar. (…) As crianças/ sem mãe são puro corvo.”

A estrutura estende-se à estratégica divisão do livro. A Parte Um, “Uma Pincelada de Noite”, relata a chegada intempestiva do Corvo; a Parte Três “Licença Para Partir”, a(s) despedida(s) e a Parte Dois, “A Defesa do Ninho”, detalha as tentativas de avançar, centradas na casa e na unidade familiar, tornadas forte do general Corvo, rei e senhor, Mefistófoles e anjo da guarda, lançando um impositivo desassossego.

A memória e o tempo são propositadamente baralhados.

“O Pai contava-nos histórias e as histórias mudavam/ quando o Pai mudava.”

“Era uma vez dois meninos/ que, de propósito, trocavam tudo a respeito/ do seu pai. Esquecer coisas relacionadas com a sua mãe/ fazia com que se sentissem melhor.”

O Corvo dá o mote e as crianças mordem a isca. Qualquer um dos narradores nos engana, como também se engana a si mesmo. Nada mais natural do que iludir a realidade, para também a dor lhe seguir o curso, dissimular as suas origens. Deste jogo de fugas, deriva a fragmentação e multiplicidade de registos (fábula, lenda, poesia, farsa, sátira…) sem que, em momento algum, se perca a fluidez e o apelo irresistível a qualquer leitor, independentemente da amplitude dos seus conhecimentos literários.

“Um irmão estava placidamente sentado dentro/ dos pedaços do irmão e esforçava-se muito/ mas sentia-se revoltado. Sou eu. (…) Eu sou ambos os irmãos.”

Como reflexo intrínseco da existência e o passado desta família, também o livro se desintegra para, no final, se reencontrar na poesia dos gestos partilhados, no Amor puro que sobra quando tudo se desmorona.

Como reflexo intrínseco da existência e o passado desta família, também o livro se desintegra para, no final, se reencontrar na poesia dos gestos partilhados, no Amor puro que sobra quando tudo se desmorona.

À semelhança de todos os grandes clássicos, o centro de gravidade deste maravilhoso opúsculo é a emoção. De uma história eternamente repetida, que poderia resvalar no sentimentalismo bacoco, saímos revitalizados e optimistas, graças a uma criatividade fulgurante, que casa na perfeição a audácia formal com a facilidade com que nos revemos em cada nuance de todo o elenco de personagens.

Neste livro raro e multifacetado, encontramos pequenos acenos a um amplo espectro de leitores, desde o mais cínico crítico literário, que encontra referências que só ele decifrará satisfeito, ao leitor mais curioso e casual.

“Seguir em frente, como conceito, é para pessoas estúpidas, porque/ qualquer pessoa razoável sabe que o luto é um projecto a longo prazo./ Recuso-me a ser precipitado. Que nenhum homem atrase/ ou acelere ou componha a dor que nos caiba em sorte.”

O seu trunfo e triunfo é o claro menosprezo da banalização dos sentimentos que nos unem, em favor do saudável “desrespeito” pelo que de mais duro a vida nos reserva: o recomeço depois da hecatombe do nada, que se impõe perante as ausências definitivas e irreparáveis.

Indispensável é um eufemismo.

“Sinto tantas saudades dela que me apetecia construir um monumento/ de trinta metros de altura à sua memória com as minhas mãos nuas.(…) Quão palpável é esta minha saudade. (…) A cidade inteira é a saudade que lhe tenho./ Arre, disse o Corvo, pareces um daqueles ímanes que se colam no frigorífico.”

Sem Comentários