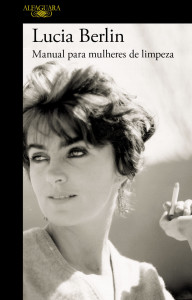

Fala-se em descoberta literária do ano. No segredo mais bem guardado da literatura americana. No melhor livro do ano de acordo com os jornais The New York Times e The Guardian. Tudo a propósito de “Manual Para Mulheres de Limpeza” (Alfaguara, 2016), livro que reúne o melhor (43 das 77 histórias que escreveu ao longo da vida) da obra de Lucia Berlin, nascida em 1936 no Alasca e desaparecida em 2004 no dia do seu aniversário, na Califórnia, para onde se mudara poucos anos antes para viver perto dos seus filhos.

A vida de Lucia Berlin tem muitos dos ingredientes que, a par da obra literária, ajudaram a criar um pequeno culto: a infância passada em comunidades mineiras do interior do continente americano; a adolescência sofisticada em Santiago do Chile; a mudança constante de casa; os três casamentos falhados; os variadíssimos empregos que teve para criar os quatro filhos – enfermeira, telefonista, mulher de limpeza e professora de escrita criativa (na década de 90 foi promovida a professora associada da Universidade de Colorado Boulder; o alcoolismo.

Todos estes temas, aliás, estão presentes nos contos reunidos neste “Manual Para Mulheres de Limpeza”, mas talvez o mais surpreendente seja a forma como Lucia Berlin transforma o lado banal e rotineiro da vida em pura poesia. Uma poesia da qual faz parte a melancolia mas, sobretudo, a ironia, o sarcasmo e uma capacidade sobredotada de dar vida e forma a personagens e lugares.

Se acrescentarmos que Lucia Berlin é qualquer coisa como a Ayrton Senna da Literatura, não andaremos longe da verdade. Em cada um dos contos, com o formato de uma pista de F1 literária, há sempre muita coisa a acontecer, ao mesmo tempo e a grande velocidade. Em cada um dos contos poderia construir-se um mantra Berliniano, a que está sempre associado um bem raro da literatura: a alegria, tanto da escrita como da própria vida. Quanto ao mantra, será qualquer coisa como isto: mudança, surpresa e vivacidade.

Na escrita de Lucia Berlin a poesia surge do nada e sem avisar. Reparem na forma como desliza dos olhos para as mãos para abarcar o infinito da existência: “Havia pânico no meu olhar. Olhei para os meus próprios olhos e, depois, para baixo, para as minhas mãos. Manchas de velhice horríveis, duas cicatrizes. Mãos não índias, nervosas, solitárias. Pude ver crianças e homens e jardins nas minhas mãos.”

Há, também, paisagens que poderiam ter sido pintadas por Hopper, como quando retrata a vida em ebulição numa lavandaria; um toque de Poe, quando nos apresenta ao avô, “cruel e racista e orgulhoso“, alguém que deixa cigarros molhados em todo e que cobre o gesso dos moldes dentários alheios com salpicos de cuspo.

O livro está carregado de religiosidade, vista sempre com um sentido de humor muito particular: “Ainda digo automaticamente uma ave-maria em silêncio sempre que oiço uma sirene. O que é aborrecido, porque vivo em Phill Hill, em Oakland, perto de três hospitais.” Antes disso, a religião – e as mesmas sirenes – havia servido para mostrar ao leitor a escrita sublime de Lucia Berlin. Atentem neste parágrafo:

“Sempre que soava uma sirene lá fora, na rua, perto ou longe, a Irmã Cecília mandava-nos parar tudo o que estivéssemos a fazer, curvar-nos nas carteiras, com a cabeça sobre o tampo, e rezar uma ave-maria. Ainda o faço. Rezar uma ave-maria, quero dizer. Bem, também pouso a cabeça sobre o tampo de secretárias de madeira para as escutar, porque elas fazem barulhos, como ramos agitados pelo vento, como se ainda fossem árvores. Naquele tempo havia muita coisa a inquietar-me, como o que daria vida às velas e de onde viria o som das secretárias. Se tudo no mundo de Deus tem uma alma, até as carteiras, uma vez que têm voz, então tem de haver um Céu. Eu não podia ir para o Céu porque protestante. Teia de ir para o Limbo. Preferia ir para o Inferno do que para o Limbo, que palavra tão feia, como cachimbo ou bimbo, um sítio sem dignidade alguma.”

“Sempre que soava uma sirene lá fora, na rua, perto ou longe, a Irmã Cecília mandava-nos parar tudo o que estivéssemos a fazer, curvar-nos nas carteiras, com a cabeça sobre o tampo, e rezar uma ave-maria. Ainda o faço. Rezar uma ave-maria, quero dizer. Bem, também pouso a cabeça sobre o tampo de secretárias de madeira para as escutar, porque elas fazem barulhos, como ramos agitados pelo vento, como se ainda fossem árvores. Naquele tempo havia muita coisa a inquietar-me, como o que daria vida às velas e de onde viria o som das secretárias. Se tudo no mundo de Deus tem uma alma, até as carteiras, uma vez que têm voz, então tem de haver um Céu. Eu não podia ir para o Céu porque protestante. Teia de ir para o Limbo. Preferia ir para o Inferno do que para o Limbo, que palavra tão feia, como cachimbo ou bimbo, um sítio sem dignidade alguma.”

Tudo no mundo serve de paleta cromática à escrita e ao humor de Lucia Berlin, seja comparar o despir da roupa dos outros com a escrita de Mishima – “Enervante, por levar tanto tempo, como em Mishima, onde tirar o quimono da senhora demora três páginas” – ou usar, como combustível criativo e confessional, o dia-a-dia de uma alcoólica que tem de trabalhar e cuidar de filhos pequenos.

“Eu sei, romanceio tudo“, diz a certa altura a autora, ao que apetece responder em jeito de agradecimento: “Mas que sorte danada a nossa.” Um dos melhores livros que poderão ler este ano, um daqueles raros exemplares que poderão ficar na mesa-de-cabeceira para sempre.

1 Commentário

Estou a ler e a gostar. Mas ainda não passou à frente de Raymond Carver -o melhor do género-!