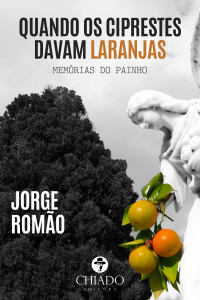

“O lápis cor de laranja era o meu preferido. Liberdade artística ou inocência de criança: com ele, até as figueiras e os ciprestes passaram a dar laranjas.”

Situado entre a vila do Cadaval e a cidade das Caldas de Rainha está o Painho, aldeia que viu nascer, crescer e fazer-se homem Jorge Romão – que agora, num registo intimista, procura resgatar as memórias do passado e “preservá-las do vazio do esquecimento”, prestando um terno tributo à terra do seu coração. Em “Quando os Ciprestes Davam Laranjas” (Chiado Editora, 2016) – com o sub-título Memórias do Painho -, o autor abre o álbum da sua vida, desfiando “memórias de infância, histórias familiares e relatos de costumes e vivências” entrelaçando, ao mesmo tempo, considerações sobre a vida e a mudança dos tempos.

Somos transportados para as décadas de 60 e 70 do século passado, para uma aldeia em concreto – o Painho – mas que ultrapassa todas as barreiras geográficas ao representar muito do Portugal. Vemos desfilar personagens com nomes caricatos e tão tipicamente portugueses que as sentimos desde logo nossas: o Tonico, a Dona Maria Alice, a Ti Chica Moleiro, a comadre Clotilde, a Ti Mari-Cuca, o Ti Zé Bugalho ou o Sr. Pingalhête.

Enredando “recortes de vidas e retratos de pessoas que as viveram”, Jorge Romão traça a imagem do país de antigamente, de que as suas memórias de infância e juventude, histórias e relatos ouvidos são testemunho fiel. A matança do porco, a comida feita na fornalha, o Borda d’Água que ditava o tempo das sementeiras e das colheiras, a típica mercearia em que tudo era vendido a granel, o sabão azul e branco, a escola com “o crucifixo, as fotografias dos estadistas, o estrado de madeira e o quadro de ardósia”, a régua de madeira que traduzia a máxima “mãos frias, inteligência quente”, o triunvirato FFF – Fátima, Futebol e Fado –, as superstições e as crenças religiosas – tudo isto é o espelho do Portugal de outrora.

Ainda que algumas das situações descritas surjam de forma desconexa – tal como por vezes surgem as memórias na nossa mente -, “Quando os Ciprestes Davam Laranjas” faz-nos voltar ao tempo em que “as fechaduras das portas não tinham chaves, nem havia campainhas”, o povo acreditava em lobisomens e bruxas – boas e más – e em que “as alegrias e infortúnios eram explicados pelos provérbios e pela narrativa oral de verdades ancestrais.”

Como não podia deixar de ser, não faltam referências a produtos bem conhecidos dos portugueses e que deixarão muitos com o espírito saudosista à flor da pele, como os sabonetes Feno de Portugal e Heno de Právia, o restaurador Olex, as bisnagas de Benamôr, a loção para a barba Pitralon e o Leite de Colónia.

Como não podia deixar de ser, não faltam referências a produtos bem conhecidos dos portugueses e que deixarão muitos com o espírito saudosista à flor da pele, como os sabonetes Feno de Portugal e Heno de Právia, o restaurador Olex, as bisnagas de Benamôr, a loção para a barba Pitralon e o Leite de Colónia.

Numa escrita leve, directa, despretensiosa e repleta de sabedoria popular, onde pautam o ritmo os provérbios, o humor mas sobretudo o afecto, este é um livro que permite aos mais novos conhecer a realidade do Estado Novo e, a todos os outros, reviver o passado reencontrando um pouco da sua identidade reflectida, desde as peripécias da meninice à saída do ninho.

Com situações muito pessoais mas que simultaneamente fazem parte do imaginário comum, “Quando os Ciprestes Davam Laranjas” é, acima de tudo, uma escrita com sentimento – amor à terra, à vida e às pessoas de carne e osso que dela fazem parte. Afinal, na altura “o que faltava em conforto sobrava em afectos”, e esses juntaram-se todos aqui para honrar as gentes de Painho que, no final, já tratamos por tu.

“Magia não era tirar um coelha da cartola. A magia estava na semente de trigo lançada à terra que se transformava em pão, ou na flor do pessegueiro, que se sacrificava para que o fruto nascesse. Magia era interpretar as gotas de orvalho matinal nas folhas do cardo, como sendo as lágrimas de Nossa Senhora, ou encarar o barulho do trovão como a manifestação do descontentamento de Deus.”

Sem Comentários